স্মৃতিযাপন : খোন্দকার আশরাফ হোসেন

ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ৮২-৮৩ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হলাম সম্মান শ্রেণিতে। অবশ্য আমার ইচ্ছে ছিল বাংলা সাহিত্য পড়বার। অগ্রজপ্রতিম আফজালুল বাসার ভাই আমাকে ভজিয়েছিলেন যে সাহিত্যচর্চার জন্য সহায়ক হবে ইংরেজি বিভাগের পড়াশোনা; বাংলা সাহিত্য নিজেই পড়ে নেওয়া যাবে।

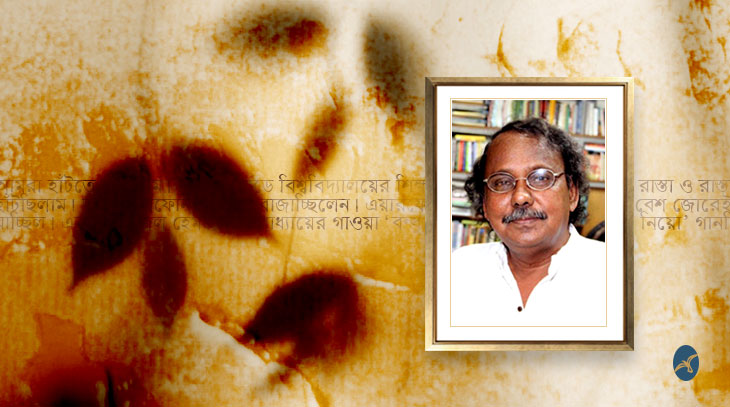

প্রথমবর্ষ থেকেই যে শিক্ষকদের কাছ থেকে পাঠ পেয়েছিলাম, তাদের একজন ছিলেন খোন্দকার আশরাফ হোসেন স্যার। কোঁকড়ানো কেশভার, শ্যামবরণ অবয়ব, খাড়া নাসিকা, পোশাকে-ভঙ্গিতে-বাচনে একরকম প্রাকৃত নিজস্বতা নিয়ে তিনি বিরাজমান ছিলেন।

প্রথমবর্ষে তিনি পড়াতেন রোমান্টিক কবিতা— শেলি ও কিটস। প্রারম্ভিক ক্লাসে রোমান্টিক আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু ক্লাসের শুরুতেই তার সাথে ঈষৎ নিরানন্দজনক একটা ঘটনা ঘটল।

তিনি বক্তৃতা শুরু করলেন (ইংরেজিতেই বটে) এভাবে, ‘রোমান্টিক পুনরুত্থান শুরু হয় ১৭৯৮ সাল থেকে। কেন এই বছর?’ তখনই হাত তুললাম আমি। তার অনুমতি পেয়ে বললাম, ‘এর কারণ, এই বছরই ওয়ার্ডসওয়ার্থ আর কোলরিজ মিলে ‘দ্য লিরিক্যাল ব্যালাডস’ প্রকাশ করলেন, যার ভূমিকাকে রোমান্টিক আন্দোলনের ইশতেহার হিসেবে গণ্য করা যায়।’ তিনি বললেন, ‘ঠিক, কিন্তু আমি তো কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি নাই।’ আমি একটা ধাক্কা খেলাম। তার ‘হোয়াই দিস ইয়ার’ কথাটার পরিপ্রেক্ষিতেই তো আমি হাত তুলেছিলাম। অগত্যা চুপচাপ বসে তার বক্তৃতা শুনতে লাগলাম।

রোমান্টিকতা যে মানবের চিরকালীন এক ভাবধারা, প্রথম রোমান্টিক প্রবাহ বয়েছিল রেনেসাঁসের কালে, আঠারো শতকের শেষের দিকে ইউরোপে তার পুনরাবির্ভাব ঘটে নব্য ধ্রুপদিবাদের একঘেয়ে অনুশাসনের পরে, এই সব কথা বুঝিয়ে বলেছিলেন। মনে পড়ে, শেলির ‘ওজাইম্যানডিয়াস’ পড়াবার সময় জীবনানন্দের কবিতার সাথে তুলনা করে দেখিয়েছিলেন, ‘ওড টু ওয়েস্ট উইন্ড’ পড়াবার সময় রবীন্দ্রনাথের কবিতার সাথে। কিটস পড়িয়েছিলেন বিশেষ ভালোবাসা নিয়ে। বায়রন তিনি পড়াননি, বলেছিলেন যে বায়রন তার প্রিয় নয়, সাথে যোগ করেছিলেন, ‘তোমাদের মতো তরুণ-তরুণীদের কাছে অবশ্য বায়রনীয় নায়কের রোমান্টিক প্রকাশ ভালো লাগবে।’ দ্বিতীয় বর্ষে তিনি পড়িয়েছেন কোলরিজ, তৃতীয় বর্ষে ব্লেক।

কোলরিজের ‘কুবলা খান’ কবিতাটি তিনি পড়াবার সময় আমি একটু দুষ্টুমি করেছিলাম। ওটি একটি রূপকবহুল কবিতা, যার মধ্যে নানা স্তরের অর্থ আছে। ওর ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যাও হয়, যা আমার আগেই জানা হয়েছিল। তার আলোচনা যখন শেষ হয়ে আসছে, তখন আমি হাত তুলে বললাম, ‘স্যার, কবিতাটিকে কি ফ্রয়েডীয় তাৎপর্যে ব্যাখ্যা করা যায়?’ তিনি প্রথমে একটু থমকে গেলেন। তারপর বললেন, ‘হ্যাঁ, যায়। আমি এই দিকটা এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলাম, কারণ তোমরা তরুণ।’ এরপর তিনি কবিতাটির বিভিন্ন রূপক-প্রতীক-চিত্রকল্পে যে যৌনানুষঙ্গ রয়েছে, তা সবিস্তারে বর্ণনা-ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে আমার রূপসী সহপাঠিনীদের নিস্পৃহ মুখগুলো দেখতে লাগলাম। যেন তারা কিছুই বুঝছে না, এমন মাসুম দেখাচ্ছিল তখন তাদের মুখাবয়ব।

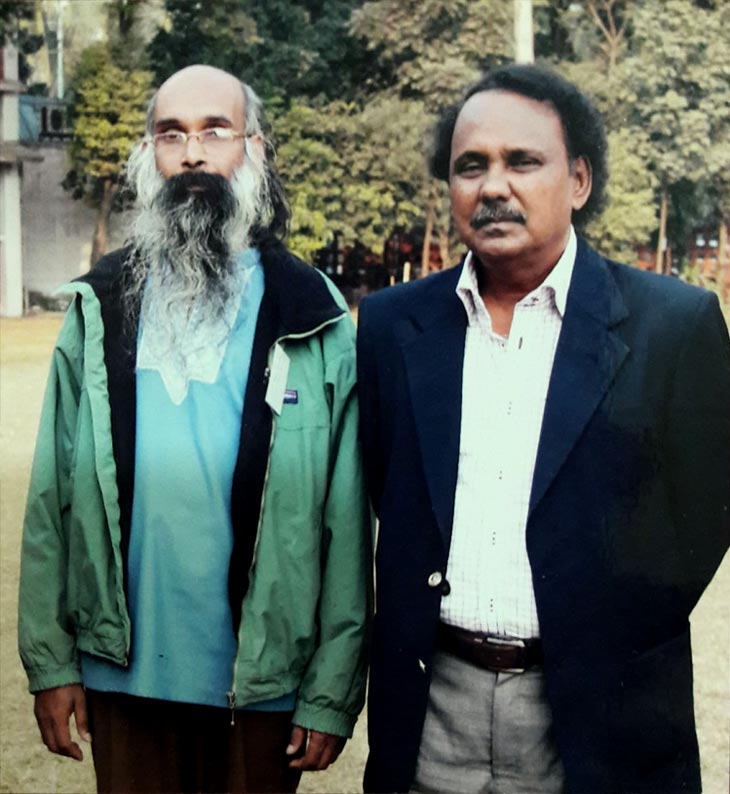

আমার গুরুমুখী বিষয়াদি তার কাছে ঠিক গ্রহণযোগ্য ছিল না। আমার চিন্তা ও যাপনের প্রতিপাদ্য জেনে তিনি আমাকে আধুনিক অধ্যাত্মবাদী গুরু হিসেবে গুলশান-বনানীর মতো অভিজাত এলাকার শিক্ষিত জনমণ্ডলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন ঠাট্টাচ্ছলে। আমিও ঠাট্টাচ্ছলেই বলেছিলাম, ‘তাহলে তো আপনাকে দিয়েই শুরু করতে হয়।’ তিনি আমার শ্মশ্রুময় বয়সী চেহারার কারণে কারও সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বলতেন, ‘ও তারিক, আমার ছাত্র, কিন্তু দেখলে মনে হয় আমিই ওর ছাত্র।’

শ্রেণিপাঠ্য কার্যক্রমের বাইরে তার সাথে যোগাযোগ ঘটল তার দায়িত্বে থাকা বিভাগের দেয়ালপত্র ‘স্টাইলাস’-এ লেখা প্রকাশের সূত্র ধরে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আগেই তার নাম ও রচনার সাথে কিছু পরিচয় ঘটেছিল, এবার তা ঘনিষ্ঠ হলো। তার অফিসকক্ষে গিয়ে তার সাথে কথা বলতাম বা শুনতাম সাহিত্য নিয়ে। তার প্রকাশিতব্য ‘তিন রমণীর ক্বাসিদা’ থেকে কবিতা পড়তে দিতেন। বইটি প্রকাশ করবে কোন প্রকাশনী? তিনি জানালেন, একবিংশ প্রকাশনী; জানালেন, এই নামে একটি পত্রিকাও বেরোবে কবিতা বিষয়ে। একবিংশ! বেশ একটা শিহরণ লাগল যেন। বিশ শতক ফুরাতে তখনো দেড় দশকের বেশি কাল বাকি আছে, তখনই অনাগত শতকের নামে এই নামকরণ যেন এগিয়ে থাকবার অনুভূতি দিল চেতনাকে।

‘তিন রমণীর ক্বাসিদা’ বের হলো। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে এর প্রকাশনা উৎসব হলো। আল মাহমুদ, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, আল মুজাহিদী ও সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বইটা নিয়ে আলোচনা করলেন। আলোচকেরা বইটির প্রশংসা করলেন। খোন্দকার আশরাফ হোসেন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, আল মুজাহিদী এই ব্যাপারে তাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন সেই সব জানা গেল। প্রকাশনা সভায় খোন্দকার আশরাফ হোসেন কবিতা প্রসঙ্গে নিজের কিছু অভিজ্ঞতার কথা জানালেন, কোন সম্পাদক তার লেখা ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন, সে কথাও বললেন। তিনি নিয়মিত কবিতা লেখা ও প্রকাশ করতে শুরু করেছেন একটু পরিণত বয়সে এবং প্রকাশকাল অনুযায়ী নিজেকে আশির দশকের কবি হিসেবে পরিচয় দিতে থাকলেন।

তবে তার নাম ও কৃতির সাথে পরিচয় হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার আগেই। সম্ভবত সংবাদের সাহিত্য সাময়িকীতে তার প্রবন্ধ পড়েছিলাম। তার গদ্যেরও একটি শৈলীময় নিজস্বতা রয়েছে : ঝংকৃত, সরস ও তথ্য-বিশ্লেষণময়।

একবিংশ পত্রিকাটি বের হলো। এটি বিশেষভাবে তরুণদেরই কবিতাবিষয়ক পত্রিকা। কবিতা, কবিতাবিষয়ক মৌলিক ও অনুবাদ প্রবন্ধ, অনুবাদ কবিতা, বইয়ের আলোচনা, পশ্চিমবঙ্গের কবিতা ইত্যাদি নানাবিধ আয়োজন এর। এই পত্রিকা ও তার সম্পাদককে ঘিরে কলাভবনে তার কক্ষে ও বিশ্ববিদ্যালয়স্থ তার বাসভবনে তরুণ কবিদের, বিশেষত আশির দশকে যারা লিখছেন ও বিকশিত হচ্ছেন, তাদের বেশ আনাগোনা ও আড্ডা হতে লাগল। মুহাম্মদ সাদিক, ফরিদ কবির, রেজাউদ্দিন স্টালিন, রাজু আলাউদ্দিন, সরকার মাসুদ, বদরুল হায়দার, তুষার গায়েন, কামরুল হাসান, দাউদ আল হাফিজ, খলিল মজিদ; একটু আগের ইকবাল আজিজ, একটু পরের শামসুল আরেফিন, শাহীন শওকত এবং আরও অনেকে (যাদের নাম এখন চট করে মনে পড়ে নাই, তারা ক্ষমা করবেন, নামগুলো স্রেফ উদাহরণ, এর বাইরেও অনেকে আছেন) অনেকেই আসতেন। কারও কারও সাথে আমার প্রথম পরিচয় এখানেই। ক্যাম্পাস ছাড়াও শাহবাগ কিংবা মঈন চৌধুরীর শান্তিনগরের বাসায় দেখা ও আড্ডা হতো, বইমেলায় তো হতোই।

পত্রিকার জন্য গদ্য লিখতে বিশেষ অনুপ্রেরণা জাগালেন তিনি। গদ্য, অনুবাদ কবিতা, কবিতা এই সব দিতে লাগলাম। প্রথম দিকের কয়েকটি সংখ্যায় আমার একাধিক লেখা (কোনো একটি সংখ্যায় পাঁচটি) প্রকাশিত হলো। পত্রিকার সহযোগী (নাকি সহকারী) সম্পাদক হিসেবে আমার নাম মুদ্রিত হয়েছিল বেশ কয়েকটি সংখ্যায়। অবশ্য এ নাম ছিল আলংকারিক ও তার স্নেহের নিদর্শন। পত্রিকা সম্পাদনায় আমি কোনোই ভূমিকা রাখি নাই।

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা যায়। আমার পুরো নামটি ছিল আরেকটু বড় : সৈয়দ তারিকুল হোসেন। আমার শিক্ষাগত সনদে ওই নামই লেখা। কিন্তু লেখালেখির জন্য ও সহজে যেন ডাকা যায়, তাই আমার নামটি আংশিক পরিবর্তনের জন্য ভাবছিলাম। তাকে জানাতে তিনি পরামর্শ দিলেন নামটিকে সৈয়দ তারিক করবার জন্য। আমি সেটাই করলাম। এই নামটিই এখন অফিশিয়াল। জাতীয় পরিচয়পত্রে এই নামই লেখা। শিক্ষাসনদ-ফনদ বাদ।

একবিংশের উদ্যোগে কবিতা পাঠের আসর হয়েছিল কয়েকটি। প্রথমটিতে আমি উপস্থিত ছিলাম।

আশির দশকের শেষ দিকে তিনি উদ্যোগ নিলেন আশির দশকের নির্বাচিত কবিদের কবিতা নিয়ে ‘অনিরুদ্ধ আশি’ নামে একটি সংকলন প্রকাশের। স্নেহভরে তিনি দায়িত্বটা দিলেন আমাকে, যে আসলে তার যোগ্য হয়তো ছিলাম না। তিনি একটা সাধারণ গাইডলাইন দিলেন আমাকে, বাকিটা আমার ওপর ছেড়ে দিলেন সম্পূর্ণই। উননব্বই সাল পর্যন্ত প্রকাশিত লেখায় আশির দশকে আবির্ভূত কবিদের মধ্য থেকে যাদের মোটামুটি মানসম্মত মনে হয়েছিল, তাদের লেখা সংকলিত করেছিলাম। কিন্তু এই সংকলনটি আমার বিষণ্ণতার একটি নিদান। আমার সহপাঠী ও সহযাত্রী প্রিয় বন্ধু সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ, এখন যিনি নিজেকে শক্তিমান গুণী কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেই জুয়েল মাজহার, কৃতিত্ববান কবি অসীম কুমার দাসসহ পরবর্তীকালে কবি হিসেবে যারা নিজেদের দক্ষতা প্রমাণ করেছেন, তাদের অনেকের কবিতাই এতে নেওয়া সম্ভবপর হয় নাই, প্রধানত ওই সময় পর্যন্ত তাদের তত উল্লেখযোগ্য কবিতা না পাওয়ায়। সম্পাদক হিসেবে এই জন্য নিজের ব্যর্থতার দায় অকপটে স্বীকার করি আমি।

একবিংশ ও খোন্দকার আশরাফ হোসেনের সাথে প্রথম দিকে যারা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন, তাদের কারও কারও সাথে পরে তার নানা রকম মতান্তর ও মনান্তর হয়েছিল। কারও সাথে দূরত্বও তৈরি হয়েছিল। আমিও একসময় নিজেকে ‘গাণ্ডীব’, ‘অনিন্দ্য’ এই রকম দুয়েকটি পত্রিকার সাথে বেশি সম্পর্কিত রাখি। বিশেষত গাণ্ডীবের একটি রক্ষণশীল ছুৎমার্গ ছিল যে এর লেখকেরা অন্য তেমন কোথাও লিখতেন না। আমিও এর প্রভাবে অন্য সব জায়গায় লেখা বন্ধ করে দিলাম। এমনকি একবিংশতেও। কিন্তু এতে ব্যক্তিগতভাবে তার সাথে আমার সম্পর্ক খারাপ হয়নি। তিনি আমাকে বরাবরই স্নেহ করে এসেছেন। একবার পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লিটলম্যাগপন্থীদের রক্ষণশীলতা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে আমার নামও উল্লেখ করে লিখলেন যে এদের সংসর্গে থেকে আমিও কলমরহিত হয়ে পড়েছি। অবশ্য সেই সময় ঠিকই আমার লেখা কমে এসেছিল, কারণ, তখন আমি ভিন্ন এক চর্চার আবহের দিকে এগোচ্ছিলাম।

তার বাসায় অনেকবার গিয়েছি আমি। খেয়েছি। একবার ঈদের সময় আমাকে নেমন্তন্ন করেছিলেন। শুধুই আমাকে। একদিন দুপুরে হঠাৎ উপস্থিত হয়েছিলাম তার গৃহে। ভাত খাব। তিনি তখন ক্লাস নিতে বের হয়ে যাবেন। তার জ্যেষ্ঠ কন্যা শিমুকে ডেকে আমাকে আপ্যায়ন করতে বললেন। শিমু যত্ন করে খাইয়েছিল আমাকে।

আমার একটা উৎকেন্দ্রিক কাল কেটেছে। ভবঘুরেমি, মাদকময়তা ও আত্মহত্যাপ্রবণতা তখন আবিষ্ট রাখত। তিনি জেনেছিলেন সেই সব। তখন তিনি আমাকে প্রণোদনা দিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের উদ্ধৃতি দিয়ে : ‘এসেছিস যখন, একটা দাগ রেখে যা।’

আমরা হাঁটতে লাগলাম। ফুলার রোডে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আবাসিক এলাকার এ রাস্তা ও রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম। তার সেলফোনটায় গান বাজাচ্ছিলেন। এয়ারফোন নয়। এমনিতেই তার শব্দ বেশ জোরেই শোনা যাচ্ছিল। একবার বাজল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া ‘বন্ধু তোমার পথের সাথীকে চিনে নিয়ো’ গানটি। আমার বড় প্রিয় গান। আমার অনুরোধে দ্বিতীয়বার বাজালেন এটি।

একসময় সমস্ত পরিচিতমণ্ডল ছেড়ে বেশ একটা দীর্ঘ সময়ের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিলাম। সুফিবাদ চর্চা, ধ্যানসাধনা ইত্যাদি বিষয়ে নিমজ্জিত ছিলাম তখন। পরিচিত মহলে তখন আমার সম্পর্কে নানা রকম জিজ্ঞাসা ও রটনা ছিল। কেউ ভাবত মরে গেছি, কেউ জানত আশ্রমবাসী হয়ে হয়তোবা যোগিনীসংসর্গে আছি, কেউ মনে করত পাহাড়ে-জঙ্গলে কিংবা কামরূপ কামাখ্যায় চলে গেছি। আবার একসময় যখন সবার সাথে ক্রমে যোগাযোগ শুরু হলো, তখন প্রথমে অনেকে আমার সম্পর্কে বেশ খানিকটা সংশয়ে ছিলেন। এ কি ঠিক পথে আছে নাকি বিভ্রান্ত হয়ে গেছে? কী সব চিন্তাভাবনা ও কর্মকাণ্ড করছে সে? ভণ্ডামির কোনো বিশেষ মাত্রা কি যুক্ত হয়েছে তার সাথে? কেউ-বা নানা প্রশ্ন করে বা পর্যবেক্ষণে থেকে বুঝে নিতে চাইছিলেন, এর বিষয়-আশয়গুলো ঠিক কী।

আশরাফ স্যারের সাথে আবার দেখা হলে তিনি আমার বর্তমান সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আমার গুরুমুখী বিষয়াদি তার কাছে ঠিক গ্রহণযোগ্য ছিল না। আমার চিন্তা ও যাপনের প্রতিপাদ্য জেনে তিনি আমাকে আধুনিক অধ্যাত্মবাদী গুরু হিসেবে গুলশান-বনানীর মতো অভিজাত এলাকার শিক্ষিত জনমণ্ডলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন ঠাট্টাচ্ছলে। আমিও ঠাট্টাচ্ছলেই বলেছিলাম, ‘তাহলে তো আপনাকে দিয়েই শুরু করতে হয়।’ তিনি আমার শ্মশ্রুময় বয়সী চেহারার কারণে কারও সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বলতেন, ‘ও তারিক, আমার ছাত্র, কিন্তু দেখলে মনে হয় আমিই ওর ছাত্র।’ (এই রসিকতাটি আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যারও দু-একবার করেছেন।)

যখন লোক পুরস্কার দেওয়া হলো একবিংশকে, আমিও আকস্মিকভাবে উপস্থিত ছিলাম সে অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠান শেষে স্যার আমাকে বললেন, ‘একবিংশর সম্পাদনা ও প্রকাশনার সাথে জড়িত কয়েকজন আজ নৈশাহার করব। তুমি থাকবে। তুমিও তো এর একজন।’ একটি চৈনিক রেস্তোরাঁয় সেদিন নৈশাহার হয়েছিল। একবিংশর সাথে বহুকাল সম্পর্কহীন থাকবার পরও আমাকে তিনি আপন একজনই বিবেচনা করেছেন, এ তার অপার স্নেহেরই নিদর্শন।

তার মৃত্যুর কিছুকাল আগে, বছরখানেক হবে মনে হয়, একদিন ফোন করলেন তিনি। একবিংশের পুরনো সংখ্যাগুলো থেকে লেখা বাছাই করে তিন খণ্ডে নির্বাচিত একবিংশ প্রকাশ করার কথা ভাবছেন তিনি। এই বিষয়ে একটি আলোচনার জন্য ডেকেছেন সংযুক্ত কয়েকজনকে তার সে সময়কার বাসভবন আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসের প্রভোস্টের বাংলোয়। আমি জানালাম, যাব।

বিকালে একটু আগেই তার বাসভবনে পৌঁছালে তিনি বললেন, ‘চলো, একটু হেঁটে আসি।’ স্বাস্থ্যগত কারণে হাঁটেন তিনি নিয়মিত। তার স্বাস্থ্য বিষয়ে জানতে চাইলে বললেন যে বহুবিধ শারীরিক ব্যাধি ও জটিলতায় ভুগছেন তিনি। বললেন না, কিন্তু আমি অনুভব করতে পারলাম, কিছুকাল আগে তার স্ত্রী-বিয়োগের মানসিক ধাক্কাটাও তার দেহ-মনে প্রভাব ফেলবে, সেটাই তো স্বাভাবিক।

আমরা হাঁটতে লাগলাম। ফুলার রোডে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আবাসিক এলাকার এ রাস্তা ও রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম। তার সেলফোনটায় গান বাজাচ্ছিলেন। এয়ারফোন নয়। এমনিতেই তার শব্দ বেশ জোরেই শোনা যাচ্ছিল। একবার বাজল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া ‘বন্ধু তোমার পথের সাথীকে চিনে নিয়ো’ গানটি। আমার বড় প্রিয় গান। আমার অনুরোধে দ্বিতীয়বার বাজালেন এটি।

হাঁটা শেষে তার বাসভবনে ফিরলাম। কামরুল হাসান আর খলিল মজিদ এল। ‘নির্বাচিত একবিংশ’ নিয়ে আলাপ হলো। কাজটি করে ফেলবার সিদ্ধান্ত হলো। একবিংশের সংখ্যাগুলোতে অনেকগুলো বেশ ভালো প্রবন্ধ, কবিতা, অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থিত হলে বেশ ভালো ব্যাপারই ঘটে। লিটন ওয়ারেস নাশতা নিয়ে এলেন। আমরা আগতরা একসময় উঠলাম।

তার সাথে আমার এটাই শেষ দেখা।

এর কিছুদিন পর তিনি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন। ফোন করে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম। তার সাথে ওটাই আমার শেষ আলাপ।

আকস্মিক একদিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় তিনি প্রয়াত হলেন। যদিও কাজ বেশ এগিয়েছিল তবু ‘নির্বাচিত একবিংশ’ আর বের হতে পারল না। জীবনের সব আরাধ্য সম্পন্ন হয় না।

পুনশ্চ : নিন্দাভাষণ

কারও বিষয়ে নেতিবাচক কিছু বলতে বা লিখতে আমি কম আগ্রহ বোধ করি। কিন্তু মানুষ তো দোষ-গুণ মিলিয়েই হয়। সবার সব দিক সমান আকর্ষণীয় তো হয় না।

তার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, কথা বলার সময় তিনি তার মনোভাব ও বক্তব্য অনেক সময় একটু অসহিষ্ণু কিংবা তত-পরিশীলিত-নয়ভাবে প্রকাশ করতেন নির্দ্বিধায়। এটা ঠিক মুগ্ধ হবার মতন নয়। শামসুর রাহমান একবার তার সম্পর্কে ‘গ্রাম্য’ শব্দটি প্রয়োগ করেছিলেন। তার কানেও এসেছিল কথাটি। কিন্তু এতে তিনি তেমন একটা প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন নাই, বরং ‘আমি তো গ্রামেরই ছেলে’ এ রকম মন্তব্য করেছেন।

ওই গ্রামের ছেলের অনুষঙ্গে আরেকটি ঘটনা মনে পড়ল। একবার তার ও ফরিদ কবিরের মধ্যে বেশ একটা তপ্ত বচসা বাধল। বিষয় মনে পড়ছে না, বোধ হয় নতুন কবিতা আর পুরনো কবিতা নিয়েই। অকুস্থল বইমেলা। আশপাশে লোকজন তো ছিলই। তিনি একপর্যায়ে হেলাল হাফিজকে উদ্ধৃতি দিয়ে ফেললেন, ‘আমিও গ্রামের পোলা, চুতমারানি গাইল দিবার পারি।’ ফরিদ কবিরের মুখমণ্ডল শক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু তিনি খানিকটা সংবরণ করলেন, রাগের সাথেই বললেন, ‘কথা তো ভদ্রভাবেও বলা যায়।’

ভদ্রতার অনুষঙ্গে মনে পড়ছে, আমরা যখন প্রথম বর্ষের প্রথম দিকে পড়ি, তখন ক্লাসের সেরা ছাত্রী রুবানার সাথে তার কী নিয়ে বিষম তর্ক বাধল। ক্লাসের পর রুবানা আনোয়ার স্যারের রুমে গিয়ে কাঁদতে শুরু করল, ‘আমি সাবজেক্ট পাল্টাব, এই ডিপার্টমেন্টের টিচাররা ম্যানার্স জানে না।’ আনোয়ার স্যারের সাথে আশরাফ স্যারের কী নিয়ে যেন স্থায়ী বিবাদ ছিল। তিনি উৎসাহ নিয়ে বললেন, ‘কী হয়েছে আমাকে খুলে বলো। আমি চেয়ারম্যান স্যারের কাছে সব জানাব।’ তবে বিষয়টা বেশি দূর আর গড়ায় নাই।

আমি কি তার কথায় কখনো একটুও আহত হই নাই? হয়েছি। কিন্তু তার ভালো দিকগুলোই আমার জন্য এত বেশি যে চায়ের কাপের তলানিতে খানিক জমা চা-পাতা আমাকে যেমন সমস্যায় ফেলে না, ওটুকু না হয় নিলাম না। চা তো স্বাদু।

১৯.৬.১৮