আবদুর রহমানের গানের তরি

আবদুর রহমানের বাড়ি বাংলাদেশের হবিগঞ্জ জেলার আজমিরীগঞ্জ উপজেলার জলসুখা গ্রামে, কিন্তু অনেকে তাঁকে সুনামগঞ্জের লোক হিসেবেই ভেবে থাকেন। সেটার অবশ্য যৌক্তিক কিছু কারণও রয়েছে। ১৯৫৫ সালে তাঁর জন্ম, এরপর বছর সাতাশ জলসুখার আলো-হাওয়ায় বেড়ে উঠেছেন, সেখানেই ছইদ্যা ফকিরের হাতে গানের তালিম নেওয়ার পাশাপাশি দোতরা-একতারা-ঢপকি প্রভৃতি বাজানো শিখেছেন। শুরুর এই সাতাশ বছর বাদে জীবনের বাকি ৩৮টি বছরের অধিকাংশ সময় তাঁর কেটেছে সুনামগঞ্জের দিরাইয়ে। প্রখ্যাত বাউল-গীতিকার শাহ আবদুল করিমের এই শিষ্য বর্তমান সময়ে দেশের সমীহজাগানো বাউলশিল্পী হিসেবে মান্য হচ্ছেন। তিনি মালজোড়াগানেরও একজন বিশিষ্ট শিল্পী। তাঁর গান, তাঁর কণ্ঠে অভিভূত গ্রাম-গঞ্জ-বন্দর-নগর-শহরের রসজ্ঞ শ্রোতা। রহমান নিজেও গান লেখেন, চারশোর মতো লিখেছেন, ভাটির সুর নামে ২০০৯ সালে তাঁর একটি গানের সংকলনও বেরিয়েছে।

ভাটির সুর- রহমানের গানের বই, নামের মধ্যেই গীতিকারের ভৌগোলিক একটা অবস্থান পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। আজমিরীগঞ্জ কিংবা দিরাই- দুটো উপজেলাই ভাটি অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃত। আর এ ভাটিতেই নিরন্তর গান রচনা করে চলেছেন রহমান। তাঁর বাবা ছিলেন কৃষক (গ্রামের বাউলাগানের দলের সংগঠকও ছিলেন), তাই উত্তরাধিকারসূত্রে রোপণ-কৌশল ভালোই আয়ত্তে ছিল রহমানের। কিন্তু কৃষিকাজে মোটেই মন বসে না রহমানের, দিবানিশি তাঁর একটাই ভাবনা ‘এমন মানবজীবন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোনা’, এ কারণেই রহমান মানবদেহে সোনা ফলাতে বাউলমন্ত্রে দীক্ষিত হন, মুর্শিদ মানেন শাহ আবদুল করিমকে, সেটা ১৯৭৭ সালে।

মুর্শিদ ধরার পর করিমের নিত্যসঙ্গী রহমান গুরুর পথ অনুসরণ করে বাউলগানে দেহতরি ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। দ্রোণাচার্যের প্রতি গুরুভক্তি দেখানোর জন্য শিষ্য একলব্য যেমনটি কেটে দিয়েছিলেন বুড়ো আঙুল, তেমনই করিম-সান্নিধ্যে আসার পর রহমান অন্য মহাজন/গীতিকারদের লেখা গান গাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন, কণ্ঠে কেবল তুলে নিয়েছিলেন করিমগীতি। দর্শক-শ্রোতাদের বিপুল আগ্রহে/অনুরোধে এতে যে মাঝেমধ্যে বিচ্যুতি ঘটেনি, তা নয়। তবে রহমানের কণ্ঠে করিমের গানই মানায় বেশ (বিশেষ করে গণসংগীত)।

তাঁর বাবা ছিলেন কৃষক (গ্রামের বাউলাগানের দলের সংগঠকও ছিলেন), তাই উত্তরাধিকারসূত্রে রোপণ-কৌশল ভালোই আয়ত্তে ছিল রহমানের। কিন্তু কৃষিকাজে মোটেই মন বসে না রহমানের, দিবানিশি তাঁর একটাই ভাবনা ‘এমন মানবজীবন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোনা’, এ কারণেই রহমান মানবদেহে সোনা ফলাতে বাউলমন্ত্রে দীক্ষিত হন, মুর্শিদ মানেন শাহ আবদুল করিমকে, সেটা ১৯৭৭ সালে।

শাহ আবদুল করিমের গানের কথা ও সুর অক্ষুণ্ণ রেখে যে কয়েকজন শিল্পী গান পরিবেশন করেন, তাঁদের মধ্যে আবদুর রহমান (এ ক্ষেত্রে বাউলশিল্পী রণেশ ঠাকুরের নামও উল্লেখযোগ্য) অন্যতম। করিমের প্রায় সব কটি, অর্থাৎ চার শতাধিক গানই তাঁর ঠোঁটস্থ/আত্মস্থ। করিমের সম্মতিতেই তাঁর দু-একটি গানের বিকল্প সুরারোপও (যদিও শাহ আবদুল করিম তাঁর প্রতিটি গানের সুর নিজেই করেছিলেন) করেছেন। মোটামুটি এই হলো আবদুর রহমানের সংগীত-আরাধনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

দুই.

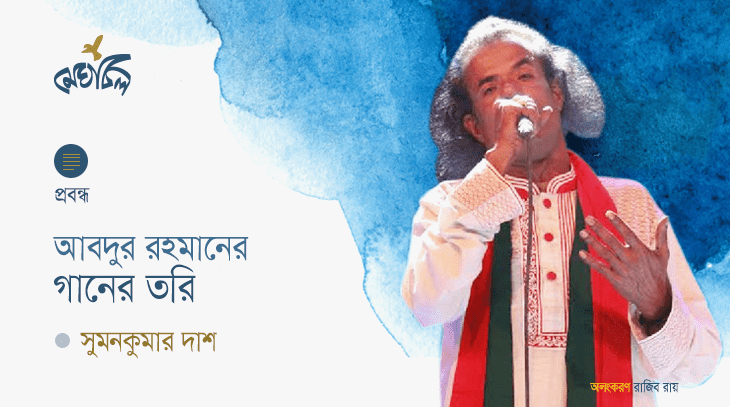

শাহ আবদুল করিমের গানের অন্যতম প্রধান গায়ক হিসেবে আবদুর রহমানের নামযশ এখন আকাশছোঁয়া। ঠিক পড়ন্ত বেলা না হলেও ষাট বছর বয়স মোটেই কম নয়। এই বয়সেও রহমান দেশ-বিদেশে বাউলগান পরিবেশন করছেন। কণ্ঠে যৌবনের সেই টান না থাকলেও রহমানের গান শুনতে এখনো গানের জলসায় হাজির হন হাজারো মানুষ। আধা পাকা পাটের আঁশের মতো চুলসমেত মাথা দুলিয়ে রহমান যখন মঞ্চে দোতরা/বেহালায় সুর তোলেন, তখন সৃষ্টি হয় এক মায়াবী পরিবেশের। সেই পরিবেশে রহমান যখন তাঁর কণ্ঠে তুলে নেন গান, তখন এক মায়ার ঘোরটোপে আটকা পড়েন দর্শক। গানে গানে যে ‘মায়া লাগাইছে’ন রহমান, এর রেশ থেকে শ্রোতাদের সহজে মুক্তি মেলে না। সময় যত গড়ায়, রহমান তত গানের তালে ভাসতে থাকেন আর ধীরে ধীরে তিনি হয়ে ওঠেন এক মায়া-জাদুকর। রহমানের এই মায়াজাদুতে আটকা-পড়া সংগীতপ্রেমীদের সংখ্যাও এখন নিছক কম নয়।

আবদুর রহমানের শিল্পী হয়ে ওঠার পেছনে তাঁর জন্মস্থানের ভৌগোলিক কারণও কিন্তু বেশ গুরুত্বপূর্ণ। রহমানের জন্ম যে জলসুখা গ্রামে, তাঁর ভাষায় সেটি ‘নবঢইঙ্যা’ গ্রাম। নানা ধর্ম-বর্ণের মানুষের বসবাস বলেই এমন নামকরণ। ওই গ্রামের বাসিন্দারা হিন্দু-মুসলিম ধর্মের অনুসারী, তাঁদের মধ্যে আবার নানা বর্ণের (যথা- মালি, ঢুলি, বণিক, শীল, কৃষক প্রমুখ) মানুষ রয়েছেন। স্বাভাবিক কারণেই সে গ্রামের সংস্কৃতিতে ছিল বৈচিত্র্য। আর এ বৈচিত্র্যের রস পান করেই রহমান বর্ণময় রূপ ধারণ করেছেন। তাই তো রহমানকে কখনো বাউলগান, কখনো গণসংগীত, কখনো আঞ্চলিক, কখনো ভাটিয়ালি আবার কখনো মালজোড়াগান গাইতে শুনি।

আবদুর রহমানের জন্মস্থান জলসুখা গ্রামটি হাওর-অধ্যুষিত এক প্রত্যন্ত জনপদ, ফলে নানা উপলক্ষেই গ্রামে উৎসব লেগে থাকত। গান এখানে আপন গতিতে ধাবমান। সেই স্রোতে অন্য অনেকের মতো রহমানও পাল উড়িয়েছিলেন, যা অবশ্য পরে সাধনায় গিয়ে ঠেকে। আগে রহমান গ্রামে গ্রামে (বিশেষত হাওরাঞ্চলে) ঘুরে গান গাইতেন, কালেভদ্রে রেডিও-টিভিতে সুযোগ মিলত। আর এখন? প্রায় বছর দশেক ধরে গ্রামের পাশাপাশি শহর-নগরেও রহমান সদলবলে গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন। ২০০১ সালে যখন তাঁর মুর্শিদ শাহ আবদুল করিম রাষ্ট্রীয় সম্মান একুশে পদকে ভূষিত হলেন, তখনই করিমের প্রধান শিষ্যদের একজন হওয়ার সুবাদে নানা নাগরিক মঞ্চে গান গাইবার ডাক পড়ে আবদুর রহমানের। ২০০৯ সালে করিমের মৃত্যুর পর রহমানই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি সিলেটের প্রবীণ বাউলগায়কদের মধ্যে সর্বাধিক প্রচারিত।

তিন.

বয়স তখন নয়। স্বগ্রামে রহমান একদিন শাহ আবদুল করিম ও সাত্তার মিয়াকে মালজোড়াগানের আসরে যুক্তিতর্কে মেতে উঠতে দেখেছিলেন। এরপর আরও কয়েকবার করিমকে তাঁদের গ্রামে বাউলগানের আসরে দেখেছিলেন। রহমানের তখন যে খুব একটা বোঝার বয়স ছিল, তা নয়, তবু তিনি করিমের গানের মোহে পড়ে যান। রহমানের ভাষায়, ‘বাবা (শাহ আবদুল করিম) যখন জলসুখা আইতা, তখন তাইনের (তাঁর) সঙ্গে থাকতা ভক্ত-শিষ্য। রাইত অইলে খবর রাখতাম, তাইন কার বাড়িত গেছইন। রাত্রে গানটান গাইবানি, হেই খবরও রাখতাম। রাইতে যখন তানের গান শুনতাম, তখন মনে মনে ভাবতাম, ‘তানের মতো যদি ভেলা (বেহালা) বাজাইয়া গান গাইতা পারতাম!’

রহমানের ভাষায়, ‘বাবা (শাহ আবদুল করিম) যখন জলসুখা আইতা, তখন তাইনের (তাঁর) সঙ্গে থাকতা ভক্ত-শিষ্য। রাইত অইলে খবর রাখতাম, তাইন কার বাড়িত গেছইন। রাত্রে গানটান গাইবানি, হেই খবরও রাখতাম। রাইতে যখন তানের গান শুনতাম, তখন মনে মনে ভাবতাম, ‘তানের মতো যদি ভেলা (বেহালা) বাজাইয়া গান গাইতা পারতাম!’

আবদুর রহমান সে আফসোস থেকেই বাল্য ও কৈশোরে গ্রামের ছইদ্যা ফকিরের (আবদুস শহীদ) বাড়িতে যাওয়া-আসা শুরু করেন। মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার ঠিক আগমুহূর্তেই স্কুল পালিয়ে ছইদ্যা ফকিরের বাড়িতে গান-তালে মত্ত হয়ে উঠতেন। এরপর আর কখনোই বিদ্যালয়মুখী হননি। তখন চারদিকে সমাজতন্ত্রের একটা প্রবল জোয়ার উঠেছিল। মানুষের মুখে মুখে ঘুরত-ফিরত শাহ আবদুল করিমের লেখা ‘মোদের কেউ নাই রে মজুর-কৃষাণ ভাই/ হাড়কুটা পরিশ্রম করি খাইতে নাহি পাই’ গানটি। ছইদ্যা ফকিরও এ গানটি দোতরা বাজিয়ে প্রায়ই গাইতেন। রহমান সে গানটি কণ্ঠস্থ করে নিলেন। আরও একটি গান তিনি ছইদ্যা ফকিরের কাছ থেকে শিখেছিলেন, সেটি এ রকম : ‘মন আমার জংলি হাতি, মানে না মাহুতের মানা/ কত বটবৃক্ষে বেঁধে রাখি, রুশ রইলে আর টান মানে না।’ এ গানটির রচয়িতা ছিলেন হবিগঞ্জের বানিয়াচুং উপজেলার আগুয়া গ্রামের ফকির আবদুল গফুর চৌধুরী।

দুই গান সম্বল করে আবদুর রহমান গানের প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন ছইদ্যা ফকিরের কাছ থেকে। এরপর গেয়েছেন নানা মহাজনের গান, ১৯৭৭ সালে শাহ আবদুল করিমের কাছে মুরিদ হন। গান গেয়েছেন কামাল উদ্দিন, অমিয় ঠাকুর, মো. শফিকুন্নুর, কারি আমীর উদ্দিন, অন্নদারঞ্জন দাস, ঝাড়–মিয়া প্রমুখের সঙ্গে। বাউলগানের পাশাপাশি ১৯৮৩ সাল থেকে মালজোড়াগানও গাওয়া শুরু করেন। তাঁর লেখা চার শ গানের মধ্যে ‘বৈরাগনী তোর লাউটা দিবেনি’, ‘দেহের ভিতর অচিন পাখি’, ‘বন্ধুর আশায় মান কুলমান গেল গো সজনী’ প্রভৃতি গান তো অনেকেরই মুখে মুখে ফেরে।

চার.

নয় বছর বয়সে যে আবদুর রহমান গানের প্রেমে মজে বন্ধুর-পথে হাঁটতে শুরু করেছিলেন, সেই রহমানের চুলে এখন পাক ধরেছে, কপালে দেখা দিয়েছে অজস্র ভাঁজ। অভাব-অনটনে দিন কাটছে তাঁর, তবু মুখে নেই তিল পরিমাণ বিষাদের ছায়া। কারণ, রহমান জানেন- ‘পুঁজি দিল মহাজনে/ সাবধান করিয়া/ বেপার করিয়া যাইতাম/ আসল ঠিক রাখিয়া’।