তারেক ভাই, আপনার ‘চলচ্চিত্রলেখা’ নিয়ে লেখা

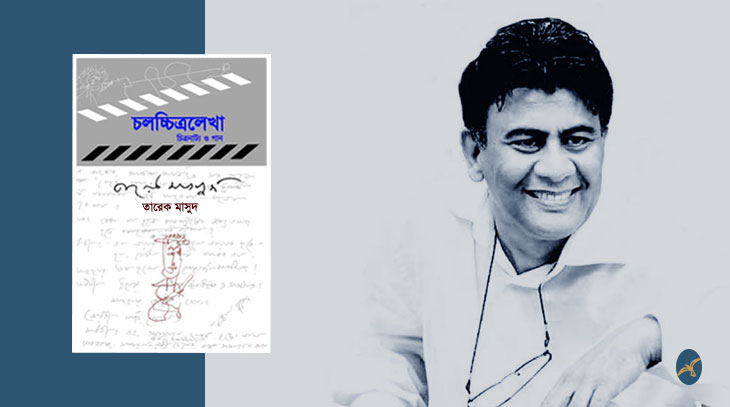

তারেক ভাইয়ের সঙ্গে ঠিক কবে কখন কীভাবে পরিচয় ঘটেছিল, আজ আর তা মনে নেই। কেবল মনে পড়ে, প্রথম সাক্ষাতেই বড়ো আত্মিক করে নিয়েছিলেন তিনি। এমন একজন বড় মাপের ব্যক্তিত্বের সামনে যেতে শুরুতে খানিকটা সঙ্কোচ বোধ হয়েছি বৈকি! কিন্তু সেই দ্বিধার দেয়ালটি সরিয়ে আমাকে আলিঙ্গন করে নিয়েছিলেন তাঁর সহৃদয় আচরণে। এমন অকালে তাঁকে নিয়ে লিখতে হবে স্মৃতিকথা- তা ছিল স্বপ্নেরও অতীত। সম্পর্কটা ক্রমশ বেঁধে গিয়েছিল শ্রদ্ধা-ভালোবাসার বাঁধনে। তারই সূত্রে কোনো একদিন তাঁর মোবাইল ফোনে কল দিয়ে জানতে চাইলাম, আমার চাকরির বায়োডাটায় উনার নামটি রেফারেন্স হিসেবে রাখতে পারি কিনা? আগ্রহভরেই তারেক ভাই বললেন, “অবশ্যই রাখতে পারো। আর যদি কোনো জায়গায় আমার কোনো সহযোগিতা লাগে নিঃসঙ্কোচে বলো।” (বলে রাখা ভালো, সেসময় আমাকে তিনি ‘আপনি’ সম্বোধন থেকে ‘তুমি’ সম্বোধনে আপন করে নিয়েছিলেন)। মিষ্টভাষী, আন্তরিক, রুচিশীল, বিদ্বান ও দৃঢ় ব্যক্তিত্ববান এ মানুষটির কাছে পরোক্ষভাবে জমতে থাকে আমার ঋণ। আমাদের মধ্যে পেশাগত কোনো সম্পর্ক ছিল না। একদিন হয়তো কোনো সংবাদপত্রের কর্মী হয়ে উনার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলাম, সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। সেই পরিচয় লঘু হতে হতে একসময় ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ওঠে কখন- টেরই পাইনি। খুব দেখা-সাক্ষাৎ হতো, তা নয়। তবে যোগাযোগটা অব্যাহত ছিল। হঠাৎ-ই মোবাইলে বার্তা আসতো, ‘অঞ্জন, আগামী অত তারিখ, ওই সময় আমার একটি প্রোগ্রাম আছে অমুক জায়গায়; পারলে এসো।’ আমি ঠিকঠাক উপস্থিত হয়ে যেতাম। অনেক সময় নানা ব্যস্ততায় সেটা রাখতে পারতাম না বলে, অনুশোচনা করে মোবাইল বার্তায় অপারগতার জন্য ‘সরি’ চেয়ে নিতাম। তিনি হাসিমুখেই সেটা গ্রহণ করতেন।

একটা সময় এই নগরে টিকে থাকার লড়াইয়ে এতটাই জড়িয়ে গিয়েছিলাম যে, তারেক ভাইয়ের সঙ্গে কথাই হতো না প্রায়। অনেক দিন পর যখন হঠাৎ একদিন তাঁর মনিপুরী পাড়ার ফ্ল্যাটে গিয়ে উপস্থিত হলাম, অনেকটা অভিমানের স্বরে তিনি বললেন, ‘তুমি তো এখন ব্যস্ত সাংবাদিক। আমাকে সময় দেয়ার মতো সময় কি তোমার আছে?’ আমি লজ্জায়, অনুশোচনায় নত হই। আমার চুপ করে থাকা দেখে, তারেক ভাই কাঁধের ওপর মৃদু চাপড় দিয়ে বলেন, ‘এগিয়ে যাও, আরো দূর এগুতে হবে কিন্তু।’ আমি আপ্লুত হই।

একটা সময় এই নগরে টিকে থাকার লড়াইয়ে এতটাই জড়িয়ে গিয়েছিলাম যে, তারেক ভাইয়ের সঙ্গে কথাই হতো না প্রায়। অনেক দিন পর যখন হঠাৎ একদিন তাঁর মনিপুরী পাড়ার ফ্ল্যাটে গিয়ে উপস্থিত হলাম, অনেকটা অভিমানের স্বরে তিনি বললেন, ‘তুমি তো এখন ব্যস্ত সাংবাদিক। আমাকে সময় দেয়ার মতো সময় কি তোমার আছে?’ আমি লজ্জায়, অনুশোচনায় নত হই। আমার চুপ করে থাকা দেখে, তারেক ভাই কাঁধের ওপর মৃদু চাপড় দিয়ে বলেন, ‘এগিয়ে যাও, আরো দূর এগুতে হবে কিন্তু।’ আমি আপ্লুত হই। আত্মবিশ্বাসে দৃঢ় হয়ে উঠি। একদিন সন্ধ্যায় তারেক ভাই হঠাৎ মোবাইলে কল দিলেন, “অঞ্জন, তুমি কি আগামীকাল ফ্রি আছো?” উত্তরে আমি বললাম, “আছি তারেক ভাই, বলুন কী করতে হবে?” তিনি বললেন, “আমি শ্যুটিংয়ের লোকেশন দেখতে যাচ্ছি, তোমাকে সঙ্গে নিতে চাচ্ছি, যাবে?” তারেক ভাই ডাকছেন, আর আমি যাবো না, সে কি হয়? উত্তর দিলাম, অবশ্যই। গর্বে বুকটা ভরে গেল। সাথে সাথেই সেসময় আমার পত্রিকা অফিসের বিভাগীয় প্রধানকে ফোন দিয়ে বিষয়টি জানালাম। উনার নির্লিপ্ত উত্তর, ‘যাওয়ার দরকার নেই।’ বিষয়টি অনেকভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলাম কর্তাব্যক্তিটিকে। উনি কিছুই শুনতে রাজি হলেন না। বললেন, আগামীকাল অমুক নায়িকার সাক্ষাৎকার নিতে যেতে হবে। এই ছিল নির্মম বাস্তবতা। এখন ভাবি, কেন সেদিন তারেক ভাইয়ের সঙ্গে গেলাম না? কী এমন দায় পড়েছিল সেই বিভাগীয় প্রধানের কথা রাখার? আমি তো আর তাদের পারমানেন্ট কোনো স্টাফ ছিলাম না।

প্রকাশক: প্রথমা প্রকাশন। মূল্য: ৫০০ টাকা।

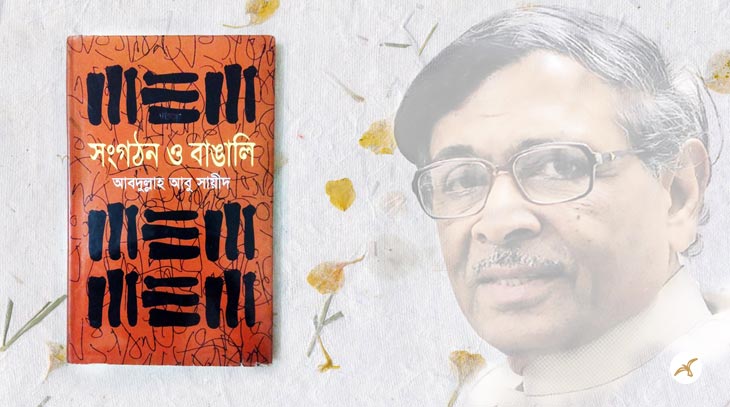

মূল আলোচনায় আসি বরং। আমরা তো কমবেশি সবাই জানি, তারেক ভাইয়ের প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার শুরু গ্রামের মাদরাসায়। তারপরেও কিন্তু শেষ অবধি তিনি হয়েছিলেন আমাদের আধুনিক চলচ্চিত্র আন্দোলনের একজন পুরোধা। তাঁর নির্মিত চলচ্চিত্রগুলোর সাফল্য দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়ে। নিজের নির্মিত চলচ্চিত্রগুলোর চিত্রনাট্য ও গানগুলোর রচয়িতা ছিলেন তিনি নিজেই। সেইসব চিত্রনাট্য ও গান সংকলিত হয়েছে ‘চলচ্চিত্রলেখা : চিত্রনাট্য ও গান’ বইয়ে। সম্পাদনা করেছেন তারেক মাসুদের কর্ম ও জীবনসঙ্গী ক্যাথরিন মাসুদ। প্রকাশ করেছে প্রথমা প্রকাশন। বইটি একদিকে যেমন চলচ্চিত্রকার হিসেবে তারেক মাসুদের মহিমা তুলে ধরেছে, পাশাপাশি তুলে ধরেছে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ভূমিকা অংশ থেকে ক্যাথরিন মাসুদের সূত্রে আমরা জানাতে পারি, গ্রন্থটি তারেক মাসুদের অবদানকে সমন্বিত এবং সংরক্ষিত করার প্রকল্পের একটি অংশ। তারই ধারাবাহিকতায় তারেক মাসুদের লেখা, বক্তব্য এবং এ ধরণের কাজগুলো মানুষের কাছে ছাপার অক্ষরে নিয়ে আসার একটি প্রয়াস। গত দুই দশকে তারেকের লেখাগুলো সংকলিত করে ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ‘চলচ্চিত্রযাত্রা’ নামে একটি বই প্রকাশিত হয় প্রথমা থেকে। উল্লিখিত বইটি এ যাত্রার দ্বিতীয় অংশ।

‘চলচ্চিত্রলেখা’ মূলত তারেক মাসুদের চিত্রনাট্য ও গানের একটি পূর্ণাঙ্গ সংকলন। কেবল লিটলম্যাগে প্রকাশিত কিছু চিত্রনাট্য ছাড়া গ্রন্থে লিপিবদ্ধ চিত্রনাট্যগুলোর প্রায় সবগুলোই রূপায়ণ হয়েছে চলচ্চিত্রে। ক্যাথরিন মাসুদ লিখছেন- “তারেক পাণ্ডুলিপি তৈরিতে খুবই যত্ন নিত, অসংখ্য খসড়া করত এবং অনেকবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ত। ভাষা এবং উপভাষা (ডায়ালেক্ট) বিষয়ে খুবই খুঁতখুঁতে ছিল সে। এ জন্য তার পাণ্ডুলিপিগুলোকে ‘প্রমিত’ বাংলায় রূপান্তর না করে তাদের মূল অবস্থাতেই ব্যবহার করা হয়েছে।”

বইটিতে চিত্রনাট্যগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন : প্রামাণ্য চলচ্চিত্র, পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। ‘আদম সুরত’, ‘মুক্তির গান’ ও ‘মুক্তির কথা’র মতো বড় দৈর্ঘ্যের প্রামাণ্য চলচ্চিত্রগুলোকেই ঠাঁই দেওয়া হয়েছে বইটিতে। এছাড়া ‘মাটির ময়না’, ‘অন্তর্যাত্রা’ ও ‘রানওয়ে’-র মতো পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য আছে এ বইয়ে। কেবল বাদ রাখা হয়েছে ‘কাগজের ফুল’।

‘চলচ্চিত্রলেখা’ মূলত তারেক মাসুদের চিত্রনাট্য ও গানের একটি পূর্ণাঙ্গ সংকলন। কেবল লিটলম্যাগে প্রকাশিত কিছু চিত্রনাট্য ছাড়া গ্রন্থে লিপিবদ্ধ চিত্রনাট্যগুলোর প্রায় সবগুলোই রূপায়ণ হয়েছে চলচ্চিত্রে। ক্যাথরিন মাসুদ লিখছেন- “তারেক পাণ্ডুলিপি তৈরিতে খুবই যত্ন নিত, অসংখ্য খসড়া করত এবং অনেকবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ত। ভাষা এবং উপভাষা (ডায়ালেক্ট) বিষয়ে খুবই খুঁতখুঁতে ছিল সে। এ জন্য তার পাণ্ডুলিপিগুলোকে ‘প্রমিত’ বাংলায় রূপান্তর না করে তাদের মূল অবস্থাতেই ব্যবহার করা হয়েছে।”

গল্প ও চিত্রনাট্য লেখার ছাড়াও তারেক মাসুদের ছিল গীতিকার হিসেবে স্বল্পবিদিত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এক প্রতিভা। এই গীতিকার পরিচয়টিকে বড়ো উপভোগ করতেন তারেক মাসুদ। গান রচনাকে চলচ্চিত্র নির্মাণের চেয়েও খাঁটি শিল্প হিসেবে মূল্যায়ন করতেন তিনি। কারণ হিসেবে উল্লেখ করতেন, গান লেখাতে চলচ্চিত্র তৈরি মতো অবকাঠামোগত এবং ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত ঝামেলাগুলো নেই। বইটিতে অন্তর্ভুক্ত গানের অনেকগুলোই ব্যবহৃত হয়েছে তারেক মাসুদের বিভিন্ন চলচ্চিত্রে। চলচ্চিত্রের জন্য তাঁর প্রথম গান লেখা হলো: ‘শ্যাম চাচা গেল কোথায়’, যা ‘মুক্তি গান’ ছবিতে শুনতে পাই আমরা। গানটি সম্পর্কে এক অজানা তথ্য তুলে ধরেছেন ক্যাথরিন মাসুদ: “গানটির মধ্যে একটা মজার ফাঁকি আছে। ‘মুক্তির গান’-এ দেখানো হয়, ১৯৭১-এর ২০ বছর পর। আসলে তারা গাইছিল একটি সাধারণ কীর্তন। অন্যদিকে তারেকের গানটি আত্মসমর্পণের কিছুদিন আগে টলায়মান পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে নিয়ে করা একটি রাজনৈতিক স্যাটায়ার। এ গানটি এমনভাবে তৈরি করা হয়, যেন তা শিল্পীদের ঠোঁট নাড়ানোর ভঙ্গির সঙ্গে মিলে যায়।”

প্রকৃতপক্ষে বিনয় ও রসিকতা করে গীতিকার হিসেবে তারেক মাসুদ নিজের নামটি দিয়েছিলেন ‘আ. তা. মাসুদ’। পরবর্তী সময়ে এই গীতিকার সত্তাটি মিলিত হয়ে যায় নিজের রক্তের সঙ্গে। তাঁর অধিকাংশ গানই পল্লি ও লোকগীতির প্রেরণায় করা। গানগুলো বাউল ঐতিহ্যের কাব্য এবং দেহতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত। ক্যাথরিনের ভাষায়, “গান লেখার সময় তারেক গীতিকার এবং বয়াতি শাহ্ আলম দেওয়ানের সঙ্গে নিয়মিত বসত। শাহ্ আলম দেওয়ানের কাছে পল্লির কবিগানের কথা এবং সুর বিষয়ে তারেক জানতে চাইত। ‘মুক্তির কথা’, ‘অন্তর্যাত্রা’, ‘মাটির ময়না’, ‘রানওয়ে’ এবং আরও কিছু ছোট কাজের জন্য ভীষণ দক্ষতার সঙ্গে নিজের গানগুলো বুনেছিল তারেক।”

নির্বাহী প্রযোজক : ক্যাথরিন মাসুদ; মূল চিত্রগ্রহণ : মিশুক মুনীর;

সম্পাদনা : নজরুল ইসলাম; ইংরেজি ধারাবর্ণনা : আলমগীর কবির; বাংলা ধারাবর্ণনা : জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়;

সংগীত : পুলক গুপ্ত; ফরম্যাট : ১৬ মি.মি. রঙিন; দৈর্ঘ্য : ৪৭ মিনিট; নির্মাণকাল : ১৯৮২-৮৯ সাল।

আদম সুরত

এটি নির্মিত হয়েছে চিত্রশিল্পী এস.এম. সুলতানকে অবলম্বন করে। চিত্রনাট্যটি সম্পর্কে তারেক মাসুদের বিনয়ের প্রকাশ ঘটে এভাবে : “ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার। ছবি বানানোর কিছুই যে জানি না, সেটা জানতে পারলাম ছবি শুরু করার পর। চলচ্চিত্র সংসদ করি, প্রচুর ছবি দেখেছি, কর্মশালা করেছি, তাই ভেবেছিলাম, সব জানি। শুরু করে বুঝতে পারলাম, কত ধানে কত চাল।” তাঁর কথাতেই আমরা জানতে পারি, মার্কিন চলচ্চিত্রকার রবার্ট ফ্লাহার্টির ছবি দেখেই প্রামাণ্যচিত্রে আগ্রহ জন্মে তারেক মাসুদের। চিত্রায়ণ ও সম্পাদনা করতে করতে চিত্রনাট্য করতেন ফ্লাহার্টি। প্রামাণ্যচিত্র নিয়ে স্মৃতিচারণায় তারেক মাসুদ বলেছেন, “বিষয় খুঁজে মরছি অথচ দীর্ঘদিন বুঝতেই পারিনি, মহানাটকীয় এক মহিরুহের ছায়ায় বসে দূর দিগন্তে তাকিয়ে আছি বিষয়ের সন্ধানে। চারু চত্বরে আমরা অনেকেই ঘোরাফেরা করি। সুলতান ভাই নিয়মিত আসেন। আমরা তাঁর স্বঘোষিত চেলা। সুলতানকে নিয়ে ছবি বানাব- বন্ধুবান্ধবকে বলতেই দেখলাম, তাঁদের বেশ কয়েকজনও এ রকম ভাবছিলেন। মনে পড়ে, অন্য দু-একজন যাঁরা সুলতানকে নিয়ে ছবি বানানোর কথা ভাবছিলেন, তাঁদের প্রায় কাহিনিচিত্রের মতো কাঠামো বা এক রকম চিত্রনাট্য ছিল।

ছবিটি সুলতানের বায়োগ্রাফিক্যাল নয়। অর্থাৎ শিল্পীর জীবনবৃত্তান্ত তুলে ধরার জন্য এ ছবি নির্মাণ নয়। বরং শিল্পীর নিত্যনৈমিত্তিক রুটিন জীবনই এর মূল উপজীব্য। তারেক মাসুদের ভাষ্য, “আমি যখন ছবিটি শুরু করি, তখন নাগরিক সমাজে সুলতান কিংবদন্তির তুঙ্গে। তাঁর অতীত, এমনকি বর্তমান জীবন নিয়ে অতিমানবীয় গল্পের শেষ নেই।

আমি যখন ছবি শুরু করি, তখন চিত্রনাট্য তো দূরের কথা, কোনো খসড়া ধারাভাষ্য বা সুস্পষ্ট সচেতন ভাবনা থেকেই। ক্যামেরা ইউনিট নিয়ে অনেক দিন ধরে অনুসরণ করব, তাঁর সঙ্গে বসবাস করব, তাঁর সঙ্গে গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে বেড়াব, তাঁর নৈমিত্তিক জীবন তুলে ধরব। এ ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণের সঙ্গে সঞ্চিত অর্থ ও আয়ত্তাধীন প্রযুক্তির সম্পর্কটা ছিল সাংঘর্ষিক। এ ধরনের পর্যবেক্ষণধর্মী প্রামাণ্যচিত্রের জন্য দরকার বিপুল অর্থ ও সাউন্ড সিংক ক্যামেরা। বলা বাহুল্য, দুটোর একটিও আমাদের ছিল না।”

ছবিটি সুলতানের বায়োগ্রাফিক্যাল নয়। অর্থাৎ শিল্পীর জীবনবৃত্তান্ত তুলে ধরার জন্য এ ছবি নির্মাণ নয়। বরং শিল্পীর নিত্যনৈমিত্তিক রুটিন জীবনই এর মূল উপজীব্য। তারেক মাসুদের ভাষ্য, “আমি যখন ছবিটি শুরু করি, তখন নাগরিক সমাজে সুলতান কিংবদন্তির তুঙ্গে। তাঁর অতীত, এমনকি বর্তমান জীবন নিয়ে অতিমানবীয় গল্পের শেষ নেই। তিনি শাড়ি পরে নূপুর পায়ে থাকেন। তিনি গোখরা সাপের সঙ্গে ঘুমান, বাঘকে বশ করতে পারেন- ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই মিথের মিথ্যাকে এড়িয়ে, তাঁর বর্ণাঢ্য অতিপ্রাকৃতিক ভাবমূর্তিকে ছাড়িয়ে শিল্পীর বাস্তব জীবন ও শিল্প-অন্বেষার সিরিয়াস দিকটার দিকে ফোকাস করতে চেয়েছি।”

ছবিটির নির্মাণকাল ১৯৮২ থেকে ১৯৮৯ সাল। সাত বছর ধরে একটু একটু করে নির্মিত এই ছবির মাঝেই পরিচয় তারেক-ক্যাথরিনের। ক্যাথরিন মাসুদ লিখেছেন, “আদম সুরত নির্মাণের মধ্য দিয়েই চলচ্চিত্রের প্রতি আমার আগ্রহের সূচনা এবং এর মাধ্যমেই তারেকের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের যাত্রা শুরু।”

মূল চিত্রগ্রহণ : লিয়ার লেভিন, সম্পাদনা : ক্যাথরিন মাসুদ, সংগীত রচনা : মোশাদ আলী, আ. তা. মাসুদ ও অন্যান্য

অংশগ্রহণ : বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামী শিল্প সংস্থা; মূল ফরম্যাট : ৩৫ মি.মি. রঙিন; দৈর্ঘ্য : ৭৮ মিনিট।

মুক্তির গান

একটি চলচ্চিত্র নির্মাণের যে বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পাদিত হয়, তা আসলে পর্দায় প্রতিফলিত দৃশ্যের অন্তরালে ঢাকা পড়ে যায়, দর্শকের দৃষ্টি জুড়ে থাকে কেবলই ছবি। মুক্তির গান তার ব্যতিক্রম নয়। ছবিটির পটভূমি মহান মুক্তিযুদ্ধ। তরুণ মার্কিন চলচ্চিত্রকার লিয়ার লেভিন মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশে এসে একটি ছবি তৈরি করে ‘জয় বাংলা’ নামে। ছবিটি ছিল মানবতাবাদী। এতে বাংলাদেশের মানুষের অন্তর্গত শক্তি আর সৌন্দর্যের গাঁথাই মূর্ত হয়ে ওঠে, আর যুদ্ধ ছিল অনেকটা আবহমান দৃশ্যপট। গতানুগতিক প্রামাণ্যচিত্রগুলোর মতো না করে তিনি চেয়েছিলেন সরল অথচ সংঘবদ্ধ একটি একটি গল্প বুনতে। তবে দুঃখের বিষয় হলো, লিয়ারের এই ছবিটি কখনোই তাঁর কাংখিত দর্শকের কাছে পৌঁছাতে পারেনি। কারণ ইতোমধ্যে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। বৈশ্বিক দর্শকের মধ্যেও বাংলাদেশ ঘিরে কৌতূহল হ্রাস পেয়ে যায়। সব মিলিয়ে ৩৬ হাজার ফুট, মানে প্রায় ১৮ ঘণ্টার ফুটেজ সংগ্রহ করেন লিয়ার। আর সেই ফুটেজ থেকে বাদ দেওয়া অংশ থেকে নির্মিত হয় ‘মুক্তির গান’।

তরুণ মার্কিন চলচ্চিত্রকার লিয়ার লেভিন মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশে এসে একটি ছবি তৈরি করে ‘জয় বাংলা’ নামে। ছবিটি ছিল মানবতাবাদী। এতে বাংলাদেশের মানুষের অন্তর্গত শক্তি আর সৌন্দর্যের গাঁথাই মূর্ত হয়ে ওঠে, আর যুদ্ধ ছিল অনেকটা আবহমান দৃশ্যপট। গতানুগতিক প্রামাণ্যচিত্রগুলোর মতো না করে তিনি চেয়েছিলেন সরল অথচ সংঘবদ্ধ একটি একটি গল্প বুনতে। তবে দুঃখের বিষয় হলো, লিয়ারের এই ছবিটি কখনোই তাঁর কাংখিত দর্শকের কাছে পৌঁছাতে পারেনি।

ছবিটি মূলত তৈরি হয়েছে যুদ্ধকালীন গানের দলকে ঘিরে। রিফিউজি ক্যাম্পে তাদের প্রতিদিনকার জীবনযাত্রাই ছবির মূল উপাত্ত। তারেক মাসুদের ভাষ্য, “মুক্তির গান এমন একটি ছবি, যার চিত্রনাট্য লেখা হয়েছে সম্পাদনার টেবিলে। একটি কোনো প্রামাণ্যচিত্র নয়, এমনকি কাহিনিচিত্রও নয়, আমরা এই দুইয়ের মিশ্রণে ছবিটিকে তৈরি করেছি, ইংরেজিতে যাকে বলে ন্যারেটিভ ডকুমেন্টারি। সংগীতভিত্তিক এবং কাহিনিভিত্তিক কাঠামো।” ছবিটিতে অন্তর্ভুক্ত গানগুলো অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও উদ্দীপনাময়। গানের কথাগুলো শুনলেই আমার বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হবে। গানগুলো হলো : ‘দেশে দেশে ভ্রমি তব গান গাহিয়ে নগরে প্রান্তরে বনে বনে’, এই না বাংলাদেশের গান গাইতে রে/দয়াল দুঃখে আমার পরান কান্দে রে’, ‘কৃষাণ মজুর বাংলার সাথীরে/ও ভাই মোর কিসের ভয়?’, ‘পাক পশুদের মারতে হবে/চলো রে নাও ধাইয়া/ নৌকা এবার চলে মোদের/যুদ্ধের সামান লইয়া’, ‘আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি/তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী’, ‘ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদেরই এই বসুন্ধরা’, ‘বলো বলো রে বলো সবে বলো রে বাঙালির জয়’, ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি’, ‘জনতার সংগ্রাম চলবেই/আমাদের সংগ্রাম চলবেই’, ‘যশোর, খুলনা, বগুড়া, পাবনা, ঢাকা, বরিশাল, নোয়াখালী/ তারা হিন্দু নয়, মুসলিম নয়, তারা শুধু বাঙালি’, ‘বাংলা মার দুর্নিবার আমার তোলপাড়/ শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন সংকটে অটল’, ‘শ্যাম চাচা’। ছবিটির মুক্তির সময়কাল : ১৯৯৫ সাল।

চিত্রনাট্য : তারেক মাসুদ; প্রধান চিত্রগ্রাহক : মিশুক মুনীর

সম্পাদনা : ক্যাথরিন মাসুদ; সংগীত রচনা : আ. তা. মাসুদ; গান ধারণ ও মিশ্রণ : রতন কুমার পাল

ধারাবর্ণনা : তাজুল হক; আবহ সংগীত : লাকী আখান্দ্, মধু মুখার্জী, প্রজেকশনিস্ট দলের মূল সদস্য : তাজুল হক, নাহিদ মাসুদ ও মাহমুদা ইয়াসমিন রোজী; ফরম্যাট : বেটাক্যাম এস.পি; দৈর্ঘ্য : ৭০ মিনিট।

মুক্তির কথা

এটি মূলত অব্যাহত মুক্তিযুদ্ধেরই ছবি। ধর্মীয় সংখ্যালঘু, আদিবাসী, নারী সমাজসহ প্রধানত দরিদ্র গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অশ্রুত কাহিনি তাঁদের নিজস্ব জবানিতে ধারণ করা হয়েছে ছবিটিতে। কীভাবে তাঁরা পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসরদের নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন, কীভাবে তাঁরা ঢাল-সড়কি নিয়ে প্রতিরোধ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, ছবিটি তারই প্রামাণ্য দলিল। ছবিটি সম্পর্কে তারেক মাসুদ লিখেছেন- “ভিন্ন ধর্ম ও মতের প্রতি সহনশীল সম-অধিকারসম্পন্ন একটি গণতান্ত্রিক সমাজের যে স্বপ্ন নিয়ে সর্বস্তরের মানুষ যুদ্ধ করেছিল, তা আজও বাস্তবায়িত হয়নি। একদিকে ধর্মীয় মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তির পুনরুত্থান, অনদিকে সন্ত্রাসমুখী নেতিবাচক রাজনৈতিক সংস্কৃতি জাতির ভবিষ্যৎকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলেছে। নতুন সহস্রাব্দে পা দিয়ে, এই দেশ একমাত্র নতুন প্রজন্মের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, হয়তো তারাই পারবে রক্তাক্ত পেছনের দিনকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

কোদালিয়া গ্রামে মুক্তির গান দেখাতে এসে তরুণ প্রজেকশনিস্ট দল গণহত্যার যে জবানি ধারণ করে নিয়ে গিয়েছিল, ঠিক এক বছর পর সেই গ্রামেই তা দেখাতে ফিরে আসে মুক্তির কথা’র অবয়বে। দলটি ফিরে আসে এমন সময়, যখন এলাকাবাসী কেবল দীর্ঘদিন গেড়ে বসে থাকা স্থানীয় চেয়ারম্যানকেই পরাজিত করেনি, নির্বাচিত করেছে কোদালিয়ার একজন শহীদ নারীর সন্তানকে। প্রদর্শক দলের এই জয়যুক্ত প্রত্যাবর্তনের মধ্যেই ছবিটি শেষ হয়। ছবিটিতে শরণার্থী, বয়স্ক মুক্তিযোদ্ধা, গারো মুক্তিযোদ্ধা, কোদালিয়াবাসী, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, ছোট পাইটকান্দি যোদ্ধা, গোরখোদকসহ আরো অনেকের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। ছবিটিতে সংযুক্ত হয়েছে বেশ কিছু গান। বিশেষ করে মার্কিন কবি অ্যালেন গিনসবার্গের ‘সেপ্টেম্বর ইন যশোর রোড’ কবিতা অবলম্বনে কণ্ঠশিল্পী মৌসুমী ভৌমিকের কথা, সুর ও কণ্ঠে গাওয়া ‘যশোর রোড’ গানটি ভিন্ন একটি মাত্রা যোগ করেছে। ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৯৯ সালে।

প্রযোজনা : ক্যাথরিন মাসুদ; চিত্রনাট্য: তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ

মূল চিত্রগ্রহণ : সুধীর পালসানে; সম্পাদনা : ক্যাথরিন মাসুদ, সংগীত রচনা : আ. তা. মাসুদ; সংগীত পরিচালনা : মৌসুমী ভৌমিক; শিল্প নির্দেশনা ও সেট ডিজাইন: কাজী রকিব, সিলভান নাহমিয়াস

অভিনয় : নূরুল ইসলাম বাবলু, রাসেল ফরাজী, রোকেয়া প্রাচী, শোয়েব ইসলাম ও জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য

ফরম্যাট : ৩৫ মি.মি. রঙিন; দৈর্ঘ্য : ৯৮ মিনিট।

মাটির ময়না

কাহিনিচিত্রটি ঠিক আত্মজৈবনিক নয়। বলা যায়, শৈশবের স্মৃতি-অভিজ্ঞতাভিত্তিক ছবি। এখানে নির্মাতা তারেক মাসুদ ও ১২-১৪ বছরের আনুর মধ্যে সম্পর্কটা হচ্ছে শৈশবের সঙ্গে বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষের বোঝাপড়া বিষয়। অর্থাৎ একধরনের কামিং টার্মস উইথ চাইল্ড ট্রমা। ষাটের দশকের উত্তাল সময়ের প্রেক্ষাপট থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঠিক আগের সময়ের একটি পরিবার কীভাবে যুদ্ধ ও ধর্মের কারণে ভেঙে চুরমার হয়ে যায় তার গল্প নিয়ে তৈরি এ চলচ্চিত্র। পরিচালকের নিজের ছোটবেলার কাহিনির জীবনের ওপর ভিত্তি করে এ ছবির কাহিনি গড়ে উঠেছে।

অত্যন্ত ধার্মিক বাবা কাজী সাহেব তাঁর ছোট্ট ছেলে আনুকে পড়াশোনার জন্য মাদ্রাসায় পাঠিয়ে দেন। দেশের রাজনীতিতে পরিবর্তনের পাশাপাশি আনুর মাদ্রাসাতেও চরম ও মধ্যপন্থী মতবাদের বিকাশ ঘটতে থাকে। বিভক্তির এই একই চিত্র দেখা যায় গোঁড়া ধার্মিক কাজী ও তাঁর স্বাধীনচেতা স্ত্রী আয়েশার মধ্যে। ধর্মীয় উদারতা, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং ইসলামের দুর্বোধ্যতা এ সব কিছু মিলিয়ে মাটির ময়না জাগতিক দ্বন্দ্বের একটি দৃশ্যমান প্রতিকৃতি। তারেক মাসুদের ভাষায়, “আমি অনেক মাদ্রাসায় পড়েছি। এক বিচিত্র কারণে একই মাদ্রাসায় পড়ার আমার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য হয়নি, যে মাদ্রাসার সঙ্গে ‘মাটির ময়না’য় ব্যবহৃত মাদ্রাসার অট্টালিকার অনেক মিল আছে। ছবির মাদ্রাসার একেকটি জিনিস আমি একেকটা জায়গা থেকে নিয়েছি। …আমি মনে করি, শুধু শৈশবের আনু নয়, এখনকার আমিও রোকনের মধ্যে ওই অশেষ অনুপ্রেরণা খুঁজে পাই।” পূর্ণদৈর্ঘ্য এই চলচ্চিত্রটি মুক্তি পায় ২০০২ সালে।

কাহিনি ও সংলাপ : তারেক মাসুদ; মূল চিত্রগ্রহণ : গেতান রুঁশো

সম্পাদনা : ক্যাথরিন মাসুদ; শিল্প নির্দেশনা : তরুণ ঘোষ; সংগীত : হ্যারল্ড রশীদ ও বুনো

অভিনয় : সারা যাকের, রিফাকাত রশীদ, রোকেয়া প্রাচী, আবদুল মোমেন চৌধুরী, হ্যারল্ড রশীদ, জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য

ফরম্যাট : ৩৫ মি.মি. রঙিন; দৈর্ঘ্য : ৮৬ মিনিট।

অন্তর্যাত্রা

অনাবাসী বাংলাদেশীদের শেকড় সন্ধানের, তাদের আত্মপরিচয়ের যে জটিল মানসিক সংকট, তা তুলে ধরার চলচ্চিত্র ‘অন্তর্যাত্রা’। বাংলাদেশের অনাবাসী বাঙালিদের এই আত্মপরিচয়ের সংকট তুলে ধরা ছবি এটিই প্রথম। ফলে এই ক্ষেত্রেও তারেক মাসুদ অগ্রগামী এবং সংবেদনশীলতার পরিচয়বাহী হয়ে ওঠেন। ‘অন্তর্যাত্রা’ নিয়ে তারেক মাসুদ বলেন, “আমাদের ছবিগুলোতে সামাজিক, রাজনৈতিক পটভূমি খুব গুরুত্ব পেয়ে থাকে। কিন্তু অন্তর্যাত্রা ছবিতে সমাজ ও রাজনৈতিক পটভূমি অনেক ক্ষীণ এবং মনস্তাত্ত্বিক দিকটা অনেক গুরুত্বের সাথে এসেছে। অর্থাৎ মানবিক সম্পর্ক, পারিবারিক সম্পর্ক এবং মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন নিয়ে আমাদের অন্তর্যাত্রা। বড় ক্যানভাসে নয়, কয়েক দিনের জন্য দেশে ফেরার গল্প নিয়েই ‘অন্তর্যাত্রা’। সেটা দেশে ফেরার যাত্রা। এটা যতটা না ভৌগোলিক ততটা মানসিক অর্থাৎ যে যাত্রাটি সারাক্ষণ ছবির মধ্যে চলে সেটি অন্তর্যাত্রা এবং মনের মধ্যেই এক ধরনের জার্নি। একটা ইনার জার্নি প্রভাবিত হতে থাকে।” এই কথায় অনুরণিত হয় দুনিয়ার নানা প্রান্তের নতুন প্রজন্মের অভিবাসীরা নিজের দেশকে কীভাবে আবিষ্কার করে, সেই সুর। অন্তর্যাত্রা প্রবাসী মানুষের শেকড় খোঁজার কাহিনি। এই কাহিনি নিজের দিকে ফিরে আসার। আপন ইতিহাস, ঐতিহ্য, সম্পর্ক ও সংস্কৃতির অন্বেষণ। কাহিনিচিত্রটি মুক্তি পায় ২০০৬ সালে।

প্রযোজনা : ক্যাথরিন মাসুদ; চিত্রনাট্য ও সংগীত পরিচালনা : তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ

মূল চিত্রগ্রহণ : মিশুক মুনীর; সম্পাদনা : ক্যাথরিন মাসুদ, শব্দ গ্রহণ : মাশরুর রহমান; শব্দ মিশ্রণ : অ্যালেক্স নয়েজ

শিল্প নির্দেশনা : শহীদ আহমেদ মিঠু; আবহ সংগীত : তানভীর আলম সজীব

অভিনয় : ফজলুল হক, আলী আহসান, রাবেয়া আক্তার মনি, নাসরিন আক্তার, রিকিতা নন্দিনী শিমু, নাজমুল হুদা বাচ্চু ও জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়

ফরম্যাট : এইচডি; দৈর্ঘ্য : ৯০ মিনিট।

রানওয়ে

কাহিনিচিত্রটির কাহিনিটি এমন : গ্রামে নায়ক রুহুল মাদ্রাসায় পড়ত। রুহুলের বাপ এখন আরব দেশে। রুহুলের বাবা নিজের আশা নিয়ে অসহায় দিন যাপন করতে থাকে। পরিবার ঢাকায়। বোন ফাতেমা গার্মেন্টসে চাকরি করে। পোশাক কারখানায় বোন শোষণের শিকার। গ-গোলের কারণে দুই মাস বেতন পায় না। আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়ে সংলগ্ন একচালা ঘরে রুহুল ও তার পরিবার বসবাস করে। তার মা রহিমা ক্ষুদ্র ঋণ সমিতির মাধ্যমে একটি গাভী কিনে দুধ বিক্রি করে সংসার চালায়। এক মাস হলো তার বাবা মধ্যপ্রাচ্যে চাকরির সন্ধানে গিয়ে নিরুদ্দেশ। বেকার, কিছুটা হতাশ অথচ আদর্শবাদী রুহুল চাকরি খোঁজার ব্যর্থ চেষ্টা করে এবং উড়োজাহাজের ছায়ায় দিন কাটায়। মাঝে মধ্যে সে মামাকে সাইবার ক্যাফের ব্যবসায় সাহায্য করে এবং ইন্টারনেট শেখার চেষ্টা করে। সেখানে দৃঢ় অথচ শান্ত মেজাজের কম্পিউটার দক্ষ আরিফের সঙ্গে তার ক্রমশ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। আরিফ উগ্র ধর্মীয় রাজনীতির মধ্যে জীবনের অর্থ খুঁজে পেতে রুহুলকে উদ্বুদ্ধ করে। আফগানিস্তান-ফেরত মুজাহিদ দলনেতার জঙ্গি শিবিরে শরিক হয় সে। নতুন আদর্শে উজ্জীবিত রুহুল বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অবশেষে জীবনের গভীরতর অভিজ্ঞতা উপলব্ধির দিকে এগিয়ে যায়। সিনেমা হলে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় আরিফের স্কোয়াড। আত্মঘাতী হামলায় আহত হয়ে আরিফ ভর্তি হয় মেডিকেলে। দ্বীন রক্ষার্থে গৃহত্যাগী রুহুল তখন নিজের বিবেকের সঙ্গে আরেক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। নান্দনিক জীবনের কক্ষচ্যুত রুহুল মায়ের দুধ মাখা হাতের আশ্রয়ে চলে আসে। ২০১০ সালে ছবিটি মুক্তি পায়।

কাহিনি ও সংলাপ : তারেক মাসুদ; মূল চিত্রগ্রহণ : মিশুক মুনীর; সম্পাদনা : ক্যাথরিন মাসুদ

শব্দ গ্রহণ : মাশরুর রহমান; শিল্প নির্দেশনা : তরুণ ঘোষ

অভিনয় : আনোয়ার হোসেন, সুলতান রেবু, টমাস বাড়ৈ ও বিহারী সম্প্রদায়ের সদস্যবৃন্দ

ফরম্যাট : এইচডিভি; দৈর্ঘ্য : ১৫ মিনিট।

নরসুন্দর

এটি একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। কিন্তু এর বিষয় এবং কাহিনি উপস্থাপনের ভঙ্গির কারণে ছবিটি আর সংক্ষিপ্ত বা স্বল্প থাকে না। এর দৈর্ঘ্য আমাদের মনে এবং মস্তিষ্কে দীর্ঘ হতে থাকে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে বসবাসকারী বিহারী জনগোষ্ঠীর লোকজন পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে, তাদের সহযোগী হয়ে নির্বিচারে, নৃশংসভাবে বাঙালি নিধনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এটা আমাদের জানা কাহিনি। যে কারণে এখনো বাংলাদেশে বিহারীদের যেভাবে মর্যাদা দেয়া হয়নি, বরং ঘৃণাই করা হয়। তারেক মাসুদ আমাদের এই জানা বয়ানকে চ্যালেঞ্জ করেন। তিনি নরসুন্দর ছবিতে দেখান একটি বিহারী সেলুনে আত্মগোপনকারী একজন গেরিলা যোদ্ধাকে সেই সেলুনের বিহারী নরসুন্দররা পাকিস্তানি বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করেন। ফলে ছবিটির বয়ান আমাদের ভাবতে বাধ্য করে। তারেক মাসুদ নিজে ছবিটিকে উল্লেখ করেছেন একটি ‘পলিটিক্যাল থ্রিলার’ হিসেবে।

স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের তালিকায় আরো আছে বেশ কিছু চিত্রনাট্য। এগুলো চলচ্চিত্রায়ণ হয়নি। এর মধ্যে জীবনানন্দ দাশের ‘আট বছর আগের একদিন’ কবিতা অবলম্বনে তৈরি ‘বিপন্ন বিস্ময়’, যা প্রকাশিত হয় ছোটকাগজ প্রতিশিল্প-এ। জীবনানন্দ দাশের অপর এক কবিতা ‘শিকার’ অবলম্বনের তৈরি চিত্রনাট্যের নামকরণ করা হয় ‘নিরপরাধ ঘুম’। ছোটকাগজ ‘গাণ্ডীব’-এ এটি প্রকাশিত হয়। সেলিম মোরশেদের ‘সুব্রত সেনগুপ্ত’ গল্পের কাহিনিসূত্র অবলম্বনে রচিত ‘সুব্রত সেনগুপ্ত ও সমকালীন বঙ্গসমাজ’ চিত্রনাট্যও প্রকাশ করে গাণ্ডীব। প্রতিটি চিত্রনাট্যই যে বড়ো যত্নের সঙ্গে করা, বড়ো পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবনার সম্মিলন- তা পাঠেই অনুধাবন হয়। চমৎকার দৃশ্য-বিভাজন, যেন চোখে দৃশ্যমান হয়। ছোট ছোট সংলাপগুলো পড়লে যেন মনে হয় উপন্যাস পড়ছি।

বইটির শেষাংশে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তারেক মাসুদের লেখা ১৭টি গান। এর মধ্যে মুক্তির গান ছবিতে : শ্যাম চাচা গেল; মুক্তির কথা ছবিতে : জগৎ-বাসী, পেছনের দিন যাই, ডাক দিয়াছেন শ্যাখ, যুদ্ধের ফসল; মাটির ময়না-তে : যদি বেহেশতে যাইতে চাও, পাখিটা বন্দী আছে, শেরে খোদা, পুঁথি; অন্তর্যাত্রা-য় : রাধা যেমন সাদা; রানওয়ে-তে : আগে যদি জানতাম- শিরোনামের গানগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়াও আছে দুঃখীর পাশে দাঁড়াও, বাঁচতে দাও, আটকা পইড়াছি, মন দিয়া পড়ো, প্রজন্ম ’৭১, বাউল বলতে বলো গানগুলোর কথা বাকিগুলোর মতোই অনন্যসাধারণ ও অন্তর-অর্থপূর্ণ।

বইটির প্রচ্ছদ করেছেন শিল্পী ঢালী আল মামুন। প্রকাশ করেছেন প্রথমা প্রকাশন। ৩১২ পৃষ্ঠার এ বইটির মূল্য ৫০০ টাকা। উৎসর্গপত্রে লেখা : “তারেক মাসুদের সকল শুভাকাক্সক্ষীর উদ্দেশে, যাঁরা তাঁকে অনুপ্রেরণা ও সমর্থন জুগিয়েছেন।” আমি তারেক ভাইয়ের সেই শুভাকাক্সক্ষীর একজন, যে এই মহান মানুষটিকে অনুপ্রেরণা কিংবা সমর্থনÑ কোনোটাই জোগাতে পারিনি। এখন এই লেখাটির মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাই। আর শূন্য মনে গেয়ে যাই : আগে যদি জানতাম রে ময়না/ উইড়া যাবি দূরে গো সুন্দর ময়না লো…