Memories of my Melancholy Whores

সৌন্দর্যের বিষাদগাথা

একজন গরিব শিক্ষক। যার কোনো প্রশিক্ষণ নেই, নির্দিষ্ট কোনো পেশা নেই, এমনকি ছাত্রদের প্রতি তেমন কোনো দায়ও নেই। তিনটি স্কুলে ঘুরে ঘুরে লাতিন ও স্প্যানিশ ভাষা শেখান। উদ্দেশ্য একটাই। যেকোনো উপায়ে নিজের প্রিয় কবিতাটি ছাত্রদের মগজে চারিয়ে দেওয়া।

“হে ফাবিও, হে বিষাদ, তুমি এখন কী দেখছ, এই পরিত্যক্ত প্রান্তর, এই বিধুর পর্বত। একদা এখানে বিশ্রুত সুন্দর ইতালিকা নগর ছিল।”

‘আমার বিষাদক্লিষ্ট গণিকাদের স্মৃতি’ আখ্যানের নব্বই বছরের নায়কের এই প্রিয় কবিতাটি সপ্তদশ শতকের স্পেনীয় কবি রোদরিগো কারো (১৫৭৩-১৬৪৭)-র। স্পেনে রোমানদের পত্তন করা প্রথম নগর ইতালিকা। ২০৬ খ্রি.পূ. রোমানদের স্পেনে পদার্পণ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে ইতালিকা শিল্প, সংস্কৃতি ও সামরিক সৌকর্যে শীর্ষে পৌঁছেছিল। ইতালিকার ধ্বংসস্তূপে দাঁয়িয়ে কারো কবিতাটি রচনা করেছিলেন।

আমার মনে হয়েছে মার্কেসের আলোচ্য উপন্যাসটির মর্মস্থলে পৌঁছানোর একমাত্র দরজা এই কবিতাটা। যে-কোনো ধ্বংসস্তূপ আসলে সময়, ইতিহাস, প্রকৃতি, যুদ্ধ, দূষণ, স্মৃতি, বিস্মরণ ও বিষাদগ্রস্ত মোহ-র প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগী। জার্মান দার্শনিক ভলটার বেনায়ামিন তাঁর জার্মান নাটক নিয়ে লেখা প্রবন্ধে রূপক ও ধ্বংসস্তূপের মধ্যে চলাচলের ব্যাখ্যা করেছিলেন। বেনায়ামিনের মতে রূপক ভাবনার জগৎ আর ধ্বংসস্তূপ বস্তুর জগৎ, দুই-ই অমৃত পিয়াসি।

খবরের কাগজে দ্বিতীয় শ্রেণির সাংবাদিক, বর্তমানে পেনশনভোগী, লাতিন ও স্প্যানিশ ভাষার প্রাক্তন ব্যাকরণ শিক্ষক, যাকে আড়ালে ছাত্ররা ‘প্রফেসর বিষণ্ণ পর্বত’ বলে উপহাস করত, নব্বই বছরের বৃদ্ধ তো ধ্বংসস্তূপই। একজন প্রতিনায়কও। এক সর্বগ্রাসী রিক্ততা আজীবন যাকে ঘিরে রয়েছে। কোনো ঘনিষ্ট বন্ধু নেই, অর্থমূল্যে কেনা যায় না এমন কোনো মহিলার সঙ্গে কোনোদিন রাত্রিযাপন করেননি। কদাকার, ভীরু ও সেকেলে এই নামগোত্রহীন নায়ক চার চারবার কবিতা প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেও অসফল। এমন কোনো কাজ জীবনে করেননি যাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু রোজগার হয়। তাঁর একমাত্র সমস্যা একটা বেড়াল নিয়ে। বেড়ালটির বয়স হয়েছে, তাকে হত্যা করা সঠিক না ভুল ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছেন না। আর কী আশ্চর্য! টমাস মানের ‘জাদু পাহাড়’ পড়ে তাঁকে মায়ের মেজাজ বুঝতে হয়।

যখন দেলগাদিনার লিপস্টিক দিয়ে, সারারাত বিনিদ্র কাটিয়ে ভোরবেলা চলে যাবার মুহূর্তে, আমাদের নায়ক ‘বিষণ্ণ পর্বত’ আয়নায় লেখে: “হে আমার প্রিয় মানবী, পৃথিবীতে আমরা বড়ো একা”, তখন সেই অক্ষরের অভ্যন্তরীন শীত আমাদের হাড় কাঁপিয়ে দেয়। আর স্বয়ং নায়কেরই তো স্পর্শগ্রাহ্য প্রমাণের প্রয়োজন, দেলগাদিনার বাস্তব জীবনের অস্তিত্ব বিষয়ে। হায় অস্তিত্ব!

বার্ধক্য নিয়ে ভাবিত ছিলেন দার্শনিক কিকেরো (১০৬-৪৩ খৃ.পূ.)। আমরা যদি প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারি তবেই মৃত্যুকে শান্তচিত্তে গ্রহণ করতে পারব। উপন্যাসটিতে কিকেরোর একটি উদ্ধৃতি আছে: “কোনো বৃদ্ধই ভুলতে পারেন না কোথায় তিনি তাঁর সম্পদ লুকিয়ে রেখেছেন।” এই সম্পদ এখানে স্মৃতি, বিস্মৃতিও; ধ্বংসস্তূপে আলো।

অনেক সমালোচকের মনে হয়েছে চৌদ্দ বছরের নাবালিকার প্রতি নব্বই বছরের বৃদ্ধের প্রেম নিয়ে গল্প ফেঁদেছেন মার্কেস। যে লেখক ‘একশো বছরের নিঃসঙ্গতা’ বা ‘কলেরার দিনগুলিতে প্রেম’-এর মতো উপন্যাসের জনক, ক্যান্সারের মতো দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত, সাতাত্তর বছর বয়সে কেন নিছক একটি দিবাস্বপ্নের কাহিনী লিখতে যাবেন!

বেনায়ামিন যে রূপক ও ধবংসস্তূপ, দেহ ও মনের, বস্তু ও ভাবনার কথা বলেছেন, তাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস যেন বইটিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

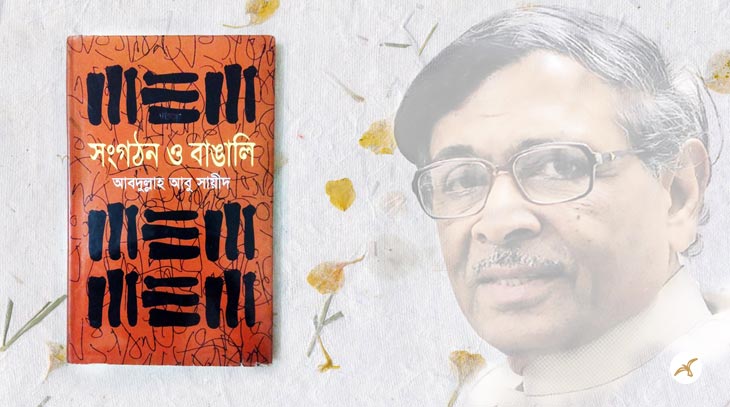

একজন লেখকের যত বয়স বাড়ে, জীবন ও জগত সম্পর্কে তত তিনি নিরাসক্ত হন। তূণে রাখা তির তিনি হেলাফেলা করেন। গত চার দশকে মার্কেসের উপন্যাসের পৃষ্টাসংখ্যা কী হারে কমেছে লক্ষ করার বিষয়। একশো বছরের নিঃসঙ্গতা, ১৯৬৭,পৃ.৪১৭,কলেরার দিনগুলিতে প্রেম, ১৯৮৫,পৃ.৩৪৮, গোলোকধাঁধায় সেনানায়ক, ১৯৮৯,পৃ.২৭৪, প্রেম ও অন্য দানবদের বিষয়ে, ১৯৯৪, পৃ.১৪৭ এবং আমার বিষাদক্লিষ্ট গণিকাদের স্মৃতিমালা, ৯৪,পৃ. ২০০৪। লেখক ও পাঠক এখানে মুখোমুখি। কোনো আড়াল নেই। কোনো বর্ম নেই।

অঘটনের অসম্ভাব্যতা উপন্যাসটির পরতে পরতে। যে বয়েসে পৌঁছে মানুষ মৃত্যুর দিন গোনে, সেই বয়সে আমাদের ‘বিষণ্ণ স্কলার’ দূরভাষে এক গণিকালয়ের মালকিনকে অক্ষতযোনি কুমারী জোগাড় করতে বলেন। বৃদ্ধের ইচ্ছা নব্বইতম জন্মদিনে মেয়েটির সঙ্গে রাত কাটান। মালকিন রোসা কাবারকাস অবাক হয়ে উত্তর দেন: “হায় আমার বিষণ্ণ স্কলার! তুমি কুড়ি বছর হ’ল হারিয়ে গিয়েছিলে, আর ফিরে এসে এক অসাধ্য কাজের কথা বলছ।” আমাদের নায়কটির উত্তরটি কিন্তু চমৎকার: “প্রেরণা কখনও আগাম জানান দিয়ে আসে না।” এ তো সৃষ্টিশীল যে-কোনো মানুষের শেষ কথা!

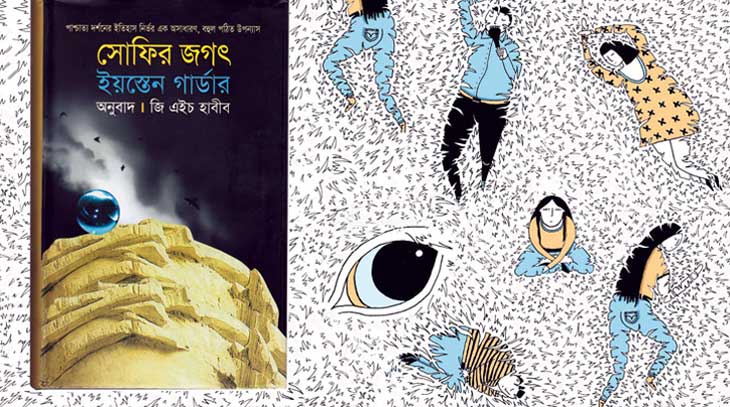

দুই দশক ধরে একটা ভাবনা লালন করেছেন। তিলতিল করে গড়ে তুলেছেন এই উপন্যাসে। ১৯৮৫-তে ‘পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট’ পত্রিকায় আমি আবিষ্কার করি, অপরাজিত চট্টোপাধ্যায় অনূদিত ‘হাউ টু রাইট আ নভেল’ শীর্ষক রচনায় মার্কেস লিখছেন, যে কয়েকটি বই তিনি বারবার পড়েন তার মধ্যে একটি জাপানি লেখক ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা (১৮৯৯-১৯৭২)-র ‘ঘুমন্ত সুন্দরীদের গৃহ’। আর কী আশ্চর্য, ২০০৪-প্রকাশিত মার্কেসের উপন্যাসটি শুরুই হচ্ছে কাওয়াবাতার উপন্যাসটি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে। ১৯৭২-এ আত্মহত্যা করে মারা যাবার আগে রচিত নোবেলজয়ী লেখকের এই গ্রন্থ সবচেয়ে অন্ধকার ও উন্মুক্ত। ৬৭ বছরের নায়ক বৃদ্ধ ইগুচি এমন এক গণিকালয়ে রাত কাটাত যেখানে পু্রুষত্বহীন পুরুষদের মনোরঞ্জনের জন্য ঘুমন্ত সুন্দরীদের রাখা হত। তবে শর্ত ছিল কেউ সুন্দরীদের স্পর্শ করতে পারবে না। ইগুচি, যার পুরষত্ব তখনও বিদায় নেয়নি, একদিকে প্রচণ্ড কামনা ও অন্যদিকে গণিকালয়ের নিয়ম, এই আততিই কাওয়াবাতার গল্পের বিষয়। ইগুচি একেকদিন একেকজন সুন্দরীকে দেখেন আর নিজের যৌবনের দিন গুলোতে ফিরে যান। এই যৌনতাহীন প্রেম ও লালসাহীন কামনাই তো মার্কেজের উপন্যাসেরও ভরকেন্দ্র।

‘হাউ টু রাইট আ নভেল’-এ মার্কেস বৃদ্ধ মানুষের যৌন আচরণ নিয়ে ভেবেছেন। রাতে খাওয়ার টেবিলে পুত্রদের এই সমস্যার কথা জানালে, কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন পুত্র মার্কেসকে আরও দুই দশক অপেক্ষা করতে পরামর্শ দিয়েছে, যাতে ঠেকে ও ঠকে তাদের পিতা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন। প্রশ্ন ওঠে, তবে কি মার্কেস তাঁর সাতাত্তর বছরে পৌঁছে আত্মজীবনী লিখছেন?

স্থান এক নামহীন শহর। সম্ভবত সমুদ্রতীরবর্তী কলম্বিয়ার বারানকিইয়া। এই শহরের এক বেশ্যালয়ে মার্কেসও তাঁর প্রথমদিককার সাংবাদিক জীবন কাটিয়েছেন। ঘটনাকাল ১৯৬০। নব্বই বছরের বৃদ্ধের জন্য যে চোদ্দ বছরের মেয়েটিকে জোগাড় করা হয়, সে দিনের বেলা সাইকেলে চেপে দোকান দোকান ঘুরে জামার বোতাম সেলাই করে বেড়ায় আর সারা রাত অকাতরে ঘুমায়। নামগোত্রহীন নায়ক মেয়েটির নাম দেয় দেলগাদিনা। দেলগাদিনা নামটির মধ্যে দ্যোতনা আছে। শব্দটি delgado বা la delgadez থেকে এসেছে। অর্থ সুচারুতা। কারুবাসনায় সংস্পৃষ্ট যে চরিত্র, এর চেয়ে ব্যঞ্জনাময় নাম তার আর কী হবে! আবার স্পেনের লোককথায় দেলগাদিনা রাজকন্যা। বাবার কুদৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করতে যে একটি ঘরে দিনের পর দিন নির্জলা কাটিয়েছিল। আমাদের পিতা ও কন্যার ইলেকট্রা কমপ্লেক্সের কথা মনে পড়বে।

সমস্ত উপন্যাস জুড়ে মেয়েটি ঘুমিয়ে থাকে। বৃদ্ধ তাকে একটিবারের জন্যেও জাগায় না। ঘুমের মধ্যে দেলগাদিনার কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনে বৃদ্ধ নায়কের মনে হয়েছে কল্পনার দেলগাদিনার কণ্ঠস্বর কখনোই এমন কর্কশ নয়। যেন দান্তের বেয়াত্রিচে। মার্কেসের “ধারণ করেছে যে, সৌন্দর্য সে চোখের” সঙ্গে দান্তের “আমার দয়িতা তার দুচোখে প্রেম বহন করে”-র কী আশ্চর্য মিল!

মার্কেসের সাহিত্যকৃতির চালিকাশক্তি প্রেম। সেই প্রেম কখনও সর্বনাশ, কখনও স্বত্বাধিকার, কখনও-বা আরোগ্যহীন অসুখ। দেলগাদিনার সঙ্গে রাত কাটিয়ে প্রফেসরের মনে হয়েছে, এই প্রথম পাগলের মতো প্রেমে পড়েছে। ইতালিয় কবি জাকোমা লেওপার্দি (১৭৯৮-১৮৩৭)-র কবিতায় মনের ভাব ব্যক্ত করেছে: “এই যদি প্রণয় হয়, কীভাবে তা পীড়ন করে।” কেন্দ্র থেকে দূরে থাকতে থাকতে, ক্ষমতা থেকে নিজেকে আড়াল করতে করতে, প্রকৃত নিঃস্ব হতে পারলে অকস্মাৎ একদিন দেখা মেলে সেই বিরল প্রেমের। আর সবকিছু তখন অলীক। দেবদূতেরা হাত ধরাধরি করে দেলগাদিনার বিছানা ঘিরে থাকে, কানে কানে লিটল প্রিন্স বা আরব্য রজনীর গল্প শোনাতে হয়, দূর আকাশের কন্যারাশি তখন নিয়তি নিয়ন্ত্রক।

ভোর হয়। ২৯ আগস্ট। সন্ত জনের শহিদ দিবস। উপন্যাসের এই অধ্যায় খুব তাৎপর্যময়। অনাচারের প্রতিবাদ করা যিশু খ্রিস্টের ভাই সন্ত জনের শিরচ্ছেদ করা হয়। একটি পাঠকৃতির মধ্যে এভাবে অন্য একটি পাঠকৃতির শ্বাসাঘাত জাত লেখককে চিনিয়ে দেয়। জুলিয়াস সীজারের রোমকে নিয়ে লেখা, ১৯৪৮-এ প্রকাশিত Thornton Wilder-এর উপন্যাস ‘The Ides of March’-র সঙ্গে আখ্যায়ক তাঁর লেখা স্মৃতিকথার সাজুয্য খুঁজছেন। শুধু উপন্যাস, কবিতা, লোককথা, দর্শন, রিপোর্টাজ নয়, মার্কেসের এই উপন্যাসে পাশ্চাত্য সংগীত ও চিত্রশিল্পেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। অন্তর্বয়ন এই উপন্যাসের প্রাণভোমরা।

মানুষ আসলে নিজেকে অবলম্বন করেই শুদ্ধ হয়ে ওঠে। মানুষের এই যাত্রা ভেতরদুয়ারের দিকে। দেলগাদিনা তো ধারণা মাত্র। নিছক আয়না, নিজের মুখোমুখি হবার। যখন দেলগাদিনার লিপস্টিক দিয়ে, সারারাত বিনিদ্র কাটিয়ে ভোরবেলা চলে যাবার মুহূর্তে, আমাদের নায়ক ‘বিষণ্ণ পর্বত’ আয়নায় লেখে: “হে আমার প্রিয় মানবী, পৃথিবীতে আমরা বড়ো একা”, তখন সেই অক্ষরের অভ্যন্তরীন শীত আমাদের হাড় কাঁপিয়ে দেয়। আর স্বয়ং নায়কেরই তো স্পর্শগ্রাহ্য প্রমাণের প্রয়োজন, দেলগাদিনার বাস্তব জীবনের অস্তিত্ব বিষয়ে। হায় অস্তিত্ব!

উপন্যাস একসময় শেষ হয়। কিন্তু জীবন শেষ হয় না। নব্বই বছর বয়সে নতুন জীবন শুরু হয়। মার্কেসের এই উপন্যাস আসলে অফুরান জীবনের পাসপোর্ট।